A blog on strategies, and applying strategic perspectives on business related issues, and on miscellaneous discussions about China

2009-07-10

ZT: two research reports about the ethnic issues in Xinjiang

e.g. the widening of income gap of the Uyghur (kashgar area) over the years, the shift in demographic composition, that the problem of education is hindered by economic aids not affirmative issues, how the government's attention is making sure islam diet tradition is ensure had the unintended effect of promoting racial segregation, etc.

Source: FYJS

1) 关于新疆经济发展与民族关系的一些思考

伊力哈木土赫提(中央民族大学经济学院)2005年12月9日在民族大学的演讲

文章来源:http://www.uighurbiz.cn/bbs

2) 乌鲁木齐民族居住格局与民族关系

文章来源:http://www.xjass.com/

2008年06月30日 22:06:24 稿源: 《民族社会学通讯》 作者: 王建基

---

These are rather long articles, with a lot of great data. I will re-post (1) below. Please check the FYJS link above for (2).

---

关于新疆经济发展与民族关系的一些思考

文章来源: www.uighurbiz.cn/bbs

伊力哈木土赫提(中央民族大学经济学院)2005年12月9日在民族大学的演讲

后冷战时代,长期被掩盖的民族问题由于世界格局的转换而凸现,冷战时期建立的国家,民族关系准则随之发生动摇,全球政治生活由此发生强烈震撼。民族关系问题成为影响国家乃至地区政治稳定的一个重要因素。但因国情不同,民族问题的表现形式存在明显的区别。一般而言,引发和构成民族问题的基本要素是经济,民族、宗教和文化传统等面的差异,以及由此导致的少数民族或弱势群体的不平等待遇及权益的缺失,因此,谋求平等和自决权(自治权)往往成为民族问题的核心内容。就中国新疆维吾尔自治区而言,随着新中国成立后的半个世纪大量以汉族为主的移民的涌入以及民族结构的急剧改变。民族成分从自治区成立之初的13个民族增加到54民族。新疆史居少数民族人口在新疆人口的比重急剧下降。当今新疆各个民族处于不同的发展层次上,有着不同的发展条件和需求,各自走着不同的发展道路。但他们面临的是同一种挑战:现代化的挑战,争取的是同一个前途民族发展的前途。各民族在社会经济方式,宗教,文化层次,教育,气候地理条件等多方面存在着不同程度的差异。特别是在发展新疆区域经济,尤其是中国西部大开发的环境中,新疆不根据自己的情况制定地区和民族发展战略其结果是新疆史居少数民族或是在封闭,越来越边缘化的状态下保持贫困的恶性循环或成为竞争较量中的牺牲品。我们应清醒认识到,没有少数民族的发展,就谈不上中华民族的振兴,没有新疆少数民族的发展和现代化,也谈不上新疆的发展和现代化。新疆少数民族总是处于贫困和落后,就很难保证新疆的长治久安。估计新疆民族关系现状时,我们必须站在新疆乃至全国改革开放的背景下,充分注意民族关系广阔的区域历史遗产,各民族发展的总体态势和格局并从更长远的趋势出发。我相信新疆少数民族乃至世界将会新疆少数民族从新疆社会经济乃至全国社会经济发展中得到多少实惠是否公平来评判新疆民族关系。形势迫使我们把新疆民族关系研究重点放在对经济发展进程中新疆少数民族群体的境遇和宿愿的剖析,来解释新疆民族问题的多元性和独特性。

本报告中影响新疆维吾尔族和汉族民族关系的主要因素的讨论集中在以下几个方面:

1、关于民族关系的一些基本原则,2,新疆人口分布情况及特点及民族关系,3、新疆少数民族群体的资本积累能力,4、知识贫困和教育的不平等,5、 权能信息获取能力, 6、制度歧视,7、集团博弈的受害者

一、关于民族关系的一些基本原则

无论是从理论上还是从实践上讲,国家在民族问题上都起着关键的作用。通常国家处理和解决民族问题所采取的模式可以粗略地划分为两种。第一种是“民族模式”,在这种模式中存在巨大民族差异,甚至严重分离倾向的国家“偏爱”某个民族群体甚于其它民族群体。在实施“民族模式”的国家中,民族主义的体现在本质上是民族的,而不是国民的或领土的这些国家即便拥有形式上的民主制度,但在公民待遇和权益问题上,民主则让位于优先考虑的民族利益。还有一些国家采取的是极权主义体制,即用暴力和非暴力手段来对付居于从属地位的(或少数人)群体,以保持和维系居统治地位的(或多数人)群体的绝对优势地位上述两种情形都是在国家的作用下,赋予某个民族群体及其个体成员比其它群体及其个体成员优先或特殊的权益。少数民族或弱势群体被排除在国家的整体民族目标之外,他们不仅在政治上而且在生存上面临困境。然而,任何民族群体,谋求平等,归属和认同都是其最基本的准则,是不能被长期忽视或遭受长久压制的无可商议的人类需求。第二种是“民主模式’,民主是在特定的政治构架内的一种社会组织形式他有两条基本原则:自由和所有社会成员或公民在法律面前一律平等缺失这两个要件中的任何一个,都将造成社会的不公正、不民主。除此之外,在存在严重民族分离的国家中建立的民主政体,还必须确保国家及其政府机构严格执行平等政策,并设立相关的专门机构,监督和惩处社会内部的民族歧视行为。民主模式的宗旨是,废止任何一个群体的支配地位或国家对他们的特殊认同,一视同仁地赋予所有群体完全平等的权利,保持国家在不同群体间竞争中的中立。也就是说,国家务必以相同的标准认同所有的群体。中国统一的多民族的国家。我国宪法明确保证全体中国公民,不分宗教,信仰,民族与性别法律面前最充分享受平等。同时民族区域自治法和其它有关民族政策赋予自治区和自治民族的各项权利已有明确的规定,其中包括发展本地区和本民族的社会,经济,文化,教育的权利。其目的是让各民族在平等的基础上调整本民族内部的关系和其它民族的关系,以建立新型的民族关系。这种关系有利于促进民族的发展,有利于增进各民族的相互沟通和理解。客观地讲,新中国成立后尤其是新疆维吾尔自治区成立后的半个世纪里,新疆少数民族社会经济状况不断发生的明显的变化,与他们的祖辈相比各方面有了长足的进步。新疆少数民族参政议政的情况方面也有了改善,例如,每一届中国政协,和全国人大有新疆少数民族的代表,新疆维吾尔自治区政府,人大,政协,法院,检察院和新疆多数县市的第一把手由新疆少数民族干部担任等等。把新疆称为维吾尔自治区,我国在政体上还是全体中国社会是认同的。但新疆的社会经济实践中有些部门和单位,领导在这些方面认识不清,认识不够。国家与地方,集体与个人,民族自治区域社会经济发展与民族发展利益关系方面认识模糊。

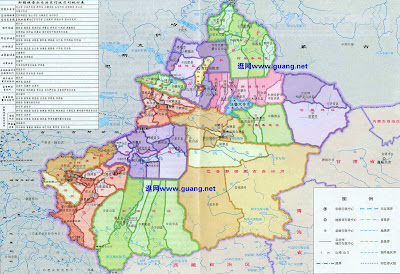

二.新疆人口分布情况及特点及民族关系

新疆目前正面临着西部大开发的千载难逢的机遇与挑战。作为中国21世纪西部大开发的重要基地之一,新疆具有其它省区不可比拟的丰富的矿产资源和光热水上条件,具备加快发展的有利物质基础条件和发展向西开方的地缘政治,经济,人文优势。但是,西部大开发战略的实现,除需要具备一定的物质条件,还需要具备较好的人口环境条件,包括人口数量规模及其变动、合理的人口结构以及良好的人口素质。除此之外,人口的分布与迁移状况,尤其是新疆各民族人口的区域分布和变动,也将会在很大程度上影响新疆的发展和民族关系。这在西部开发中将会变得日益重要。作为一个多民族的维吾尔自治区,新疆各个民族地域空间的分布及其变动,不仅反映出各不同区域人口在出生、死亡等方面的变化,也可以反映人口,劳动力在区域间和部门间的流动情况,反映出新疆民族发展和民族关系。

新疆各地州人口密度差异悬殊(表1)单比较各地州伊犁州直属县人口密度最高,为44. 60人/平方公里,其次是喀什地区( 25. 1人/平方公里),最低的是巴州,仅为2. 4人/平方公里。如果将三个单列市(乌鲁木齐、石河子和克拉玛依)再考虑进来,那差异会更大。新疆又是一个多民族聚居的地区,共有54个民族,其民族人口分布呈现“大杂居,小聚居”的特点,其中汉族占约39. 87%少数民族占60. 137。

1)少数民族人口中又以维吾尔族为主。其占少数民族人口的75. 88.占新疆总人口的45. 62%。维吾尔族主要居住在南疆,北疆的伊黎地区和东疆以及散居在北疆的昌吉州,塔城地区。

2)汉族人口的地区分布特点

新疆汉族人口表现为非常明显的广域性分布特点,全疆15个地、州、市都有分布目_

,有一定比重。北疆的汉族人口,占全疆汉族总人口的73. 29%,南疆的汉族人口只占26. 71%。从各个地州市来看,受到地区范围大小以及汉族人口木身分布状况的双重影响,乌鲁木齐市、伊犁州和昌吉州的汉族人口比重较大,占全疆汉族总人口的比例均在10%以上,占当地总人口的比例分别为72. 72%, 44. 71%和74. 88%,三地汉族人口合计占全疆汉族总人口的58. 22% ,其它如北疆的克拉玛依,石河子、和奎屯市,东疆的哈密地区内汉族人口,到75%甚至98%以上,在汉族总人口中的比重也在20%以上。

(3)哈萨克族人口的地区分布特点

哈萨克族作为新疆第二大少数民族.在人口分布上.与维吾尔族有相似之处.也是人口分布的集中化程度较高.不过不是主要分布在南疆.而是主要分布在北疆。北疆地区的哈萨克族人口,占全疆哈萨克族总人口的94. 27% , 南疆仅占5. 73% 。其中以伊犁地区为最集中.,全疆哈萨克族总人口的36. 76% ,占本地总人口的22. 88%。此外.阿尔泰地区和塔城地区的哈萨克族人口,占全疆哈萨克族总人口的比例也都在17%以上.,占本地总人口的比例分别是49.31%和24.63% o昌吉州、乌鲁木齐市、此外哈密和博州也都有零散分布。

(4)回族人口的地区分布特点

新疆回族人口有广域分布特点,全疆各地均有分布,但以北疆为主,占全疆回族总人口的83.27%,南疆占16.73%。从地区来看,昌吉州最多,占全疆回族总人口的21.45%;伊犁地区第二占20.86% ;乌鲁木齐第三,占18.71% ;以后依次是塔城(7.68%)、吐鲁番( 4.58%)、巴州(6. 69%)、阿尔泰(2. 57%)。

(5)柯尔克孜族人口主要分布在南疆,占全疆柯尔克孜族总人口的88. 38%,其中76.98%的人口分布在克孜勒苏自治州境内.集中化程度非常高。其次.北疆的伊犁地区分布有9.54%的柯族人口,阿克苏有5.07%的柯族人口。

( 6)蒙古族人口的地区分布特点

蒙古族人口在新疆的分布表现为大分散、小集中的特点。南北疆均有分布.但相对集

中在某几个地区内。蒙古族人口的地区分布以北疆,占全疆蒙古族总人口的68. 02%. 南疆占31.98%。蒙古族人口在北疆主要分布在伊犁地区、塔城地区和博尔塔拉蒙占自治州境内.比重均在10%以上.在南疆主要分布在巴州.,占全疆蒙古族总人口的27.88%。此外乌鲁木齐市和昌吉州也有少量分布。从1982年至1998年少数民族人口的年均增长率为2.02% , 而同期汉族的为1.53%。不过汉族人口90年代的年均增长率(2.12%)明显高于80年代(0.94%). 这主要是机械人口增长所致。在12个少数民族中满族和俄罗斯族人口的增长率大大高于其它民族。这主要源于80年代民族成分的更改.这不说明这两个民族人口的自然增长率或机械人口增长率奇高。从1982年到1990年满族和俄罗斯族人口的年均增长率竟分别高达9.21%和14.86%。 从1990年至1998年两个民族的年均增长率分别回落到了1.47%和1.74%的水平。90年代以后民族成分更改基本上得到了有效的遏制。人口最多的维吾尔族的人口年均增长率逐步走低.人口最少的塔塔尔族和乌孜别克族的人口年均增长率不到1%其它少数民族的人口年均增长率基本上高于全区少数民族的平均水平。表1新疆各民族人口数量及其增长

(巾一位:万人 %)

这半个世纪以来,新疆地区的人口迁移的规模是历史上前所未有的。新疆成了中国吸引移民最多的地区,人口增长最快的地区。为了新疆的稳定,促进经济建设。国家有计划地先后多次组织以内地青年、复转军人及其它人口稠密地区人员向新疆的移民活动。例如1949 -1953年进入新疆的部分中国人民解放军部队和起义部队陆续转业组建了生产建设兵团。之后,津,京,武汉、江苏、浙江、湖北、河南、山东等省市33万人各类人员来疆;1962 -1966年,上海共组织了15万青年进入新疆等。他们的艰苦劳动塑造了一些新的“移民城市”。如奎屯,石河子,阿拉尔,北屯等等。为发展经济和巩固国防发挥了重要作用。同时,除国家有计划地组织的人口迁移外还有国家实行鼓励东部地区广大农村人口向边疆民族地区的自发流动政策而迁移。以上人员中农民比重大,劳改,劳教,刑满人员的比重也不小。1949 -1984年国内其它省、市、区迁入新疆的人口统计数总计为306. 91万人。推算数为955. 65万人,约占新疆总人口数的1/ 4。大批移民的进入缓和了当时新疆劳动力不足的矛盾带来了内地先进技术和文化。 使新疆城市人口数量大增,不仅绝对改变了新疆的民族人口结构,而且改变了新疆发展的方向,也改变了新疆的城镇特征以及民族关系。新疆的多数城镇具有很强的移民特征。据统计资料显示1953 -1964年新疆城市人口净迁移量为84.63万人,占城市总人口的62.43% ;1964 -1982年间新疆城市人口净迁移数量为86. 06万人,占城市总人口的32. 91%。这正是前30年新疆成为城市化水平增加幅度较大的省区的原因,也是新疆城镇汉族人口占绝对优势的主要原因。新疆是中国经济不发达民族区域自治区,移入过多的人口必然加大人口压力。到2003年,新疆人口为1933.65, 占全国的1.05%,国土面积为1664897.17平方公里约占全国的1/6,人口密度为11. 62人/平方公里,为全国平均人口密度的8.6%。但是新疆区域人口分布主要受区域自然条件和地理环境的影响97%以上的人口集中分布在仅占新疆土地总面积3.5%的绿洲上。2002年,新疆劳动力资源总数达1309. 72万人,占总人口的68.74%;从业人员为701.49万人,占劳动力资源的53.56%.劳动力资源供大于求。这种状况势必使就业问题越来越来突出,继而影响居民生活水平的提高影响民族关系和社会稳定。其次人口的过快增长也会对资源环境造成巨人压力。据资料统计新疆的人均耕地面积已经从1990年的0. 20公顷/人减少到2003年的0. 17公顷/人部分落后地区甚至低于全国平均水平(0。11公顷/人),如和田和克州在1990年人均耕地面积分别是0. 17公顷/人和0. 16(公顷/人,2003年减少到0.10公顷/人和0. 07公顷/人。这种日益减少的趋势会随着人口的迅速增长速增长持续下去。绿洲人口密度为207人/平方公里.这种人口压迫生产力的地区转移可以说是增加了自治区就业工作的难度,只是在当时吃大锅饭的计划经济条件下引起的严重后果还不容易被察觉出来,其实新疆劳动力就业矛盾早就发生了,在少数民族尤其是维吾尔族聚居的城镇和乡村尤其严重。同时,国家在新疆兴建的一批批工业企业及新垦区,新城镇总伴随着东部大量人口的移入,而几乎没有吸收当地少数民族劳动人口。而与此同时没有能够或忽视少数民族聚居的老城镇和乡村的各项投入。在制定地区发展计划,预算分配方面和资源使用等方面,新疆少数民族处于被边缘化的极不平等的态势。根据中央和自治区政府的发展计划经济发展落后的新疆少数民族聚居的地区和城乡没被列入任何发展计划,工业化未给予任何考虑。在广大南疆少数民族聚居区未开办有一家有规模的企业。因此,拨给少数民族聚居地区的发展预算仅占预算总额的极小部分。某种意义上讲,新疆少数民族没有很好的分享新疆经济发展的果实。新疆实施的名目繁多的发展计划,实质上不是出于新疆经济发展的需要,而是索取资源更好地为全国经济发展服务,同时确保移民安置和大量的资源储备,以待日后大规模开发。

相关政策的探讨

在新疆民族人口的问题上政府的相关政策主要体现为移民政策。资料显示政府对城镇和农村移民的直接参与程度都很高。国家一直是实行移民的最重要动力。汉族人口的大量迁入改变了新疆的民族人口结构。汉族从1949年,占新疆总人口的6. 71% ,居第三位发展到1997年,占新疆总人口的38.41%,居第二位。中央政府进行大规模移民的目的主要是推动民族融合,边区开发和稳定。从目前看预期的目标基本达到。但是,汉族移民的大量迁入也给新疆其它民族造成就业,咨询,资源,教育,城市化以及使用公共机构和设施方面巨大的压力。

即使是如此大规模的移民一一建国后新疆每四个新增人口中就有一个是从内地迁移来的。新疆的民族人口的分布格局仍是不均衡的。南疆喀什、阿克苏、和田仍然是维吾吾尔族的聚居地区;汉族人口主要居住在北疆的城乡和南疆的各个城镇。此外,超过三分之一的人(1997年占汉族人口的36. 11%)生活在相对隔离的兵团(占新疆总人口的13. 88% )。这种聚居带来的相对隔离的民族分布格局.过去,今天乃至将来都影响着新疆民族关系的发展。在新的形势下在区内外应该停止鼓励或支持移民活动;国家不应该阻碍新疆维吾尔族人或其他任何群体可能发展成为多数人群体。对于新疆的绝大多数少数民族人口来说,新疆的地区性质更可取的定义是“新疆是维吾尔族自治区和全体已经在新疆或将来在新疆定居的全国各族公民的地区”。

三、新疆少数民族群体的资本积累能力

资本积累能力是最根本和最具有决定意义的能力。无论从新疆少数民族人口的地域分布,行业和职业分布还是从产业结构来看,我们很清楚地知道在新疆,约九成少数民族群众靠农牧业吃饭。也就是说他们的经济活动,主要收入跟农村和农业有关。农民的资本积累能力取决于农业剩余和外部输入。而农业剩余=农民收入—农民负担;外部输入主要有国家财政支农和贷款。所以下面将从收入能力,减负能力等2个方面来衡量和分析少数民族农民的资本积累能力。

1. 新疆少数民族获取收入能力

先让我们审视一下新疆少数民族的收入的现状。我们主要看收入增幅和城乡收入差距两方面。根据一些报导和政府统计的资料,和学者的研究发现:⑴.九十年代中后期以来全国农民收入增幅连年下降,新疆一些地区甚至出现了负增长,收入为0的新疆少数民族的农牧民数量更进一步扩大,收入为0和负增长的农户数量居然也在增加,一些地区返贫现象严重。新疆的26个贫困县市都是少数民族高度聚居的⑵.北疆与南疆,兵团与地方,城市与乡村,汉族聚居与少数民族聚居的城市之间的发展差距进一步拉大;进而汉族与少数民族群众之间的收入差距不断扩大。据资料统计,新疆城镇居民家庭全年人均纯收入是9061. 72 元/人,位列全国第14位,而农村居民家庭全年人均纯收入只有2106. 19 元/人全国排名23位。可见新疆城乡经济发展水平差距显著。新中国成立以后,新疆的社会经济获得了前所未有的发展,但与内地许多省区,尤其是东南沿海一些发达省区相比,还是相对落后,居民的收入水平与生活水平都相对较低1999年,上海市城镇居民人均收入与农村居民的人均纯收入分别是新疆同类收入指标的2倍与3. 7倍尤其是新疆农村居民收入水平从1990年以后与全国平均水平的差距越来越大,由负的2.8元增至负的737.1 元,人均纯收入由1980年在全国排第13位降至 1999年的第25位。新疆共有16个地、州、市,各地经济发展水平极不平衡,各地居民收入的差距也越来越大以喀什地区为例,1990年喀什市城镇居民家庭人均可支配收入是乌兽木齐市的70%,1999年仅为57%; 1990年喀什地区农村居民家庭人均纯收入是昌吉回族自治州的72% ,1999年仅为33%.南疆的和田,喀什、克孜勒苏和阿克苏四地州是维吾尔族高度聚居区,也是全疆相对贫困的地区,全疆92.5 %的贫困人口分布在这里。据自治区农村调查队的抽样调查,1999年和田地区农民一年的纯收入仅够生活费支出,而喀什地区还远远不够,两地农民家庭的恩格尔系数(家庭用于食品的开支在家庭收入的比重)达到60%以上。(新疆史居主要少数民族2000年城镇人口比例:维吾尔族19.44哈萨克族15.25柯尔克孜族11.55,塔吉克族9.16,新疆为约35%)。现状如此,客观存在了的。我们的着眼点放在今后的增收能力上。

在新疆广大少数民族群众发展环境的制约下,无论即在家务农,还是外出打工,发展的空间都是很狭窄的。如果小农经济,即一家一户耕种一小块土地,还继续存在的话,再怎么挖潜都将是徒劳的。可行的出路在于农村剩余劳动力向非农领域转移。按照是否转移(迁徙),我们将新疆少数民族农民分为在家务农的和外出打工的两部分。

对于前者,即在家务农的农民,他们收入的途径主要有:⑴ 规模经营;⑵ 农业产业化、产品结构调整;⑶ 融入“公司+农户”的所谓农业产业化之中;⑷ 农业技术创新;⑸ 农产品价格上升。对于⑴,理论上虽然讲得通,但仍需要两个条件的支持:一是农村剩余劳动力向外转移的力度要充分大;二是土地私有或是说农地有偿转让制度的形成。这两个条件对新疆少数民族来说由于制度和政策等多种原因两个条件同时达到的可能性是很小的。假定两个条件都能达到,少数民族农民由于资本积累能力弱,投资和经营能力不够等诸多原因,也只能在自己的原来的土地上当一个农民工的宿命。少数民族农牧民依靠规模经营增加收入并非理论上那么简单。当然我们能够想象其中极少数成功的典型。对于⑵,有一定的潜力是不可否认的,但是并非说要调整就能调整的,比如一些地区只适合种植某种作物,如果硬要种另外一种不适合当地气候条件的作物,无易于自讨苦吃。有一些地方就是这样做的。对于⑶,我们并不持过于乐观的态度。尽管在一些地方农业产业化搞的好,但这并不具有普遍意义。所谓的农业产业化实质上就是工商业资本投入到农业领域,在市场条件下,资本所有者是追求利润最大化的,他不可能盲目“搞派对”将资本投入到没有效益的地方去的。此外新中国成立以来国家在新疆投资开垦新的土地,新疆耕地面积大幅扩大。但主要作为兵团用地安置移民,但新疆少数民族聚居的绿洲耕地并未随着人口的增加而相应的增加人均可种耕地减少,人地矛盾很突出。所以农业产业化并不是有些人说的那样是解决新疆少数民族农村,农民增收问题的关键出路。对于⑷新疆不是没有好的农业技术,也不是广大少数民族群众排斥新的技术,而是难于推广。技术如何推广,政府有没有推广的意愿和决心,谁来推广是一个难题。再说,技术转让是要支付成本的,且不论单个农户能不能付的起这笔费用,有没有必要都成问题。有那么多劳动力有剩余,又转移不出去,何必用技术替代劳动。对于⑸,由于我国已加入WTO ,农产品,尤其是一些常见的,如玉米、小麦、水果、棉花等价格上升的空间几乎为零。因此,对于上述5点,我不是很乐观的。这并不是说新疆少数民族群众的人就不能致富了,少数民族就不前进了。我只是强调一点:他们收入的能力在现有的环境制约下是十分有限的。

对于后者,收入途径只有打工一条,即工资收入。然而,这条路有是何等的崎岖。首先,户籍制度的障碍。这种“制度歧视”的弊端我向大家都很清楚。其次,行业进入壁垒,这里主要指的是学历或是说知识壁垒。新疆少数民族人口的整体素质差,文化水平低,这是事实。即使是户籍制度取消了,广大的少数民族农民工也只能从事一些服务业、建筑业、小商业。因为你知识积累不够,进不了报酬高的行业和部门。突破知识壁垒取决于新疆少数民族的知识获取能力。而这种能力又是很有限的。此外,有些职业和行业,少数民族群众哪怕学历和学识等各项条件都具备,甚至优秀的情况下也遭到不同程度的排斥。表现在诸多领域,例如,新疆少数民族很少招募入伍,在军队,警察,财政,银行等金融部门以及石油,天然气,党组织(书记),组织部,化工,通讯等诸多领域新疆少数民族担任高官要职收到政策的限制。另一方面,新疆少数民族的教育机构和语言都受到了与我国的法律和政策都不允许的,不应有的轻视。更有甚至卡车司机,清洁工,采棉农,都被当成援助新疆,开发新疆的专家从遥远的内地农村招聘。石油天然气,化工等劳动密集型产业企业几乎不用当地少数民族劳动力。这也在很大程度上在诸多方面影响了少数民族居民的包括收入获取能力。 少数民族缺乏取得收入的渠道就会丧失自我积累自我发展和融资的能力。市场条件下,资本是趋于收益高的领域或区域流动的。新疆的农村金融组织,如“农村基金会”、“信用合作社”面向少数民族农牧民的金融服务呈收缩趋势。农民的存款也纷纷向城市集中,而同时农民却告贷无门,“就是传统的生产和生活小额借贷,也与农民无缘”。银行等金融机构是嫌贫爱富的。由于农业生产效益低,甚至负效益;再加上面对的是高度分散、贫穷的农户,资本是不会进入农民手中的。当然农民有时又必须借款,不得以只好求助于高利贷了。很明显新疆少数民族农民通过正常渠道融资的能力几乎为零。如果仅仅靠农业剩余,新疆少数民族农民的原始资本积累什么时候才能完成?遥遥无期,天要下雨,娘要嫁人!但又能怎么样哪?

2.减负能力

中国农民的负担现在是非常重的,这个大家都清楚,我不打算在这里论述。我将用举例子的方式来表述对新疆少数民族农民负担问题。 一个典型例子就是农民负担越减越重的政策失败怪圈。这里我们不讨论少数民族农民究竟被拿去多少钱。大量的事实已经证明:新疆南疆少数民族农民快被那些负担压死了!问题在于造成这个怪圈后面的原因。体制是其中的一个重要原因。例如:通常任命毫无农村工作经验,不懂当地语言文化的人当乡里的第一把手。另外的原因主要有:农民知识的匮乏、基层政权和地方恶势力的相互勾结以及愈演愈烈的腐败,还有民族工作方法有问题。重视形式和宣传的效果:中央和地方派出民族访问团,慰问团,工作团,到民族地区,传达党中央和国务院和全国各族人民对少数民族的关怀,表达汉族人民对他们的兄弟情谊,宣传党的民族宗教政策,进行民族团结,爱国主义,国际主义教育,党和国家派出短期医疗队,工作队等等。更为严重地是近年来出现一种趋向,无论发生任何事情,解决任何问题与民族关系联动在一起,其结果少数民族同胞不敢反映情况,不敢提意见,更不敢批评,抨击政府的政策,怕遭到惩罚。把民族区域自治仅仅理解为政治制度的问题,着重于这一制度本身的政治因素的任务,而忽视了还有具有经济因素的方面。中央政府政治高度集权体制与民族区域自治思想冲突,虽然有民族区域自治法,从法律上对民族区域自治给予切实保证,但新疆维吾尔自治区执行民族区域自治法的自治条例至今还未出台,自治地方许多应有的权力仍集中在中央和地方一级政府,法律所规定的自治权利不能完全兑现。民族区域自治制度不能完全落实。相当程度上地方行政当局已经丧失了协调社会各阶层,各民族之间的利益关系的职能以及促进发展的政策优势。不改变这些作为原因的现状,新疆少数民族农民负担就不可能减下来。少数民族群众有些不知所措,困惑,有时冲动,茫然,感到失落。农民期望费改税。如果这一制度建立起来,有可能将农民负担减下来,但并非治本之策。这一制度在新疆具体执行中会不会走样呢?会不会达到应有的目的呢?。我们将拭目以待。

案例:“在叶亦克乡我了解到.每户早己分得了15亩土地.但农民不能自主经营。在这里.计划经济体制依然存在.整个农业生产始终要按上级党政部门的指令来执行。后来到了和田的其他县属农村和喀什、阿克苏地区的一些农村后.我才知道这种政策在南疆的大部分地区都在执行。在农村有五个统一即统一耕地.统一播种.统一管理.统一灌溉和统一收割。而且像种子、化肥、塑料薄膜和农药等也必须县乡政府统一购进后.按乡里确定的价格统一销售给农民.农民不得自行购置。农民没有钱.可以从乡信用社贷款。夏收之后.农民所用的全部费用及贷款等一并扣除后.剩余的才是农民的实际收入。叶亦克乡的一位村干部给我算了这样一笔账:如果一户农民种10亩小麦.那么按当地的收成标准和粮食销售价格.可以有4500- 5000元的收入。但当年的耕地费、播种费、水费、施肥费、管理费、地税、乡和村基金、公益金等支出就将达到4000元左右。扣除这些费用后农民实际能得到的也只有500- 1000元”。{拜合提亚尔吐尔逊《新疆南疆地区社会经济发展面临的问题,对策及其意义》,《西北民族研究》,2003年第2期.

四.知识贫困和教育的不平等

那么新疆少数民族尤其是他们的子女的知识状况以及在获取知识的能力和途径又如何呢?那么他们改变这种状况的能力又多大呢

根据,我国第四次和第五次人口普查有关新疆教育人口素质资料,我们不难发现新疆教育有了长足的进步,新疆少数民族同胞受教育年限普遍提高,(看表)。但问题是区域内教育资源和人才的分布极不平衡。存在着严重的民族和地区差异,南疆与北疆,城市与农村,汉族与少数民族之间存在着严重的差异。少数民族,尤其是广大的南疆地区的处于严重的知识贫乏状态。人口素质指人的智力,体力,知识与科技水平等,是制约一个地区经济社会发展水平的重要因素。人口素质又人口分文化素质和健康素质。健康素质方面,据全国第五次全国人口普查资料统计,新疆平均预期寿命只有67. 41,低于全国71.4的平均水平,位列全国倒数第五。文化素质方面,虽然新疆文盲和半文盲比例低于全国平均水平,从每万人大专及以上学历人数、每万人专业技术人员数等指标看,新疆都高于全国平均水平,但是新疆具有大专以上学历的居民中有80%以上是新疆本地院校培养的,少数民族中这个比例更高。而本地院校,其人才素质,教育水平远不能与内地院校相比。就受教育居民的实际素质而言,并不像数字所显示的那样乐观。新疆从事科研活动的人员不少,但成果极少。这又从另一个角度说明新疆。如2003年,新疆从事科研活动的人数为25246人,占全国从事科研活动总人数 328. 4万人的0. 77%,专利申请仪为1473件,占全国308487件的0. 48%,专利批准数仅为752件,占全国182226件的0. 41%。。总之,新疆人口文化素质总体不高的状况,势必影响新疆的国民经济发展水平。

大多数新疆少数民族只能一辈子呆在农村,自生自灭了(当然我不否认少数有文化的农民的存在)。把目光转向少数民族农民子弟。他们接受知识的最主要的途径就是接受学校教育。首先看义务教育。状况并不乐观:由于学杂费高,学校乱收费,很多学生读完小学就辍学。读不起书的现象比比皆是。这里值得一提的是“普九”检查。很多地方的学校都是临时雇人当“学生”。所以,尽管表面上“普九”达标;其实学生流失严重!乡村的义务教育,是一种公共商品,理应有国家公共财政来支持,但却让农民集资来承担大部分费用。不出钱,有要乡村学校硬性达标,岂非怪事!城乡二元教育体制造成城乡教育的严重不平等。我们看一下1986年9月11日颁发的《关于实施〈义务教育法〉若干问题的意见》,其中第22条意见规定:"城镇,凡国家举办的中小学新建、扩建、改建校舍所需的投资,按学校隶属关系,列入主管部门基本建设投资计划,并予以照顾。农村中小学校舍建设投资,以乡、村自筹为主。地方人民政府对经济有困难的地方,酌情予以补助。"也就是说,城镇中小学属于由国家举办的学校,由国家和地方财政拨款建设,农村中小学则是农民自己的学校,由农民自筹资金兴办。制度设置造成的教育的起点的不公平是最大的不平等。当一个少数民族农民的子弟问我电视里的计算机是什么时。我不知怎样回答,只能说“等你上了大学就知道了。”他如果知道城市里的孩子已经在利用计算机上网玩游戏,学习文化知识时会作何感想呢?无论从校舍等基础设施的建设,还是师资的配备来说,农村的教育和城市的差距很大(同一个城市的民汉学校基础设施,人员配备,政策待遇上的差距更是不能理解)。差距主要在预算内经费上,而其余差距主要在预算外经费支出上。据有关统计资料和自己的长期观察,农村县与一般城市市区在初中预算内和预算外经费支出上都存在着明显差距,以预算外上的差距更突出。而市和直市县的生均预算内经费较低,但其预算外经费支出则显著高于农村县。 我国的《义务教育法》明确规定,义务教育事业由地方负责,分级管理。在实际操作中,县、区级政府具体负责义务教育的实施。但是在我国的贫困地区,县、乡级财力有限、赤字严重的情况十分普遍。新疆最贫困的广大少数民族高度聚居的南疆地区除极少数县市外,在财政上靠上级的转移支付来维持基本的行政职能的运转,经费大量用于人员开支,对教育的投入、开支少而又少。据报道,这些问题已经引起了中央政府的强烈关注,这两年自治区和中央每年都有专款资助贫困地区,而且过去几年中教育转移支付的力度由于“国家贫困地区义务教育工程”的实施得到加强。在转移支付的政策框架的设计上,一个重要的问题是各级政府的职责的分担。目前,在“义务教育工程”这样的大型项目上中央起着主导和决策的作用,而一般性的教育专款的设置省级政府也基本在中央的教育专款的框架之内操作。在这样的体制下,省级政府在平衡地区间教育不平等上的努力很大程度上受中央政府的影响。考察发现,自治区级对下级的转移支付项目中,资金量的一半是为了满足中央政府项目的配套资金要求的。当然,这样的安排是与我国整个的财税体制,以及当地政府的行政体制和能力分不开的。

其次看高等教育。且不论高校招生上巨大的城乡和民族差别,即使一个少数民族农家孩子考上了大学,能否供得起就是一个大问题。自从1997年高校收费并轨以来,学费连年上涨。一个一般的农村家庭根本供不起一个大学生。2000年的高校学杂费一般都在3000-4500圆之间,住宿费在500-1200元之间,一些艺术类学校更高。居住在乡村的人口占总人口的约85%以上的新疆数少数民族家庭有一半即使拿出所有的现金收也供不起一个大学生一年的学杂费。(新疆高校除塔里木农垦大学,喀什师范学院都分布在乌鲁木齐,石河子等等天山北坡地区的城市。离少数民族地区1000-1500公里,又增加一笔大的费用)考上了大学,家长也只能"望学兴叹"!也许会有人说,我们有奖、贷、助、勤的措施,能够保证贫困学生完成学业。能不能保证所有的贫困学生都能完成学业是一个问题。奖学金是给成绩好的学生,并不必然给贫困学生;至于国家助学贷款,银行也只青睐一些名牌大学,如北大、清华等一般的院校是很难贷到的,即使贷到也只有一小部分;学校助学款和勤工俭学数量有限。越来越高的学费却将很多的少数民族子弟拒之门外。难怪很多少数民族父母祈祷自己的孩子考不上大学!此外,极少数新疆少数民族学生也只能报考少数内地高校,而受到严格的名额和专业限制。硕士,博士等更高的学历教育招生体制对新疆少数民族来说也是很不公平的。

评论:1教育严重匮乏。⑴适龄儿童入学率低,不能在可接受教育的年限及时入学;⑵孩子随家长四处流动,其中许多人有过辍学的经历;⑶流动子女失学情况普遍。2基础教育的边缘化。新疆少数民族及其子女在接受教育上是处于非常不平等的地位,少数民族的教育资源是何等的贫乏!

五. 权能信息获取能力

权能信息是指控制、调节、协调全社会生产一切具有流动单向性的社会经济教育文化信息,都属于此类信息。比如国家的法律法规,政府的政策法令,经济宏观决策等等。它是一种重要的信息资源。它的获取意味着知情权的获取,为进一步做出反映和决策提供信息基础。举个例子来说,知道了哪些费该缴,哪些不该缴,就会做出缴什么,不缴什么的决策,以维护自己的利益等等。

由于我国的政治体制是集权型的,而权能信息的传递是单方面的,必须要经过多个环节(各级政府),并且信息信道狭窄。比如中央的政策往往是采用下发的形式,一级级地向下传达。这就有很多问题了。在每个环节都存在类似“一夫当关,万夫莫开”的状况,只要在每一个环节做一点小手脚,比如说某一级政府将上级政府的决策改动一下,隐蔽一点,下一级政府再改动一点,到最后,这个政策就变样了。有令不行,有法不依的另一个重要原因就是信息不对称和监督成本太高。欺上瞒下能屡屡得逞就是由于权能信息信道关口一些追求自身利益的人控制了,好政策下不来,坏消息上不去。所以一个对一些官僚不利的政策连续过几道关口,到头来要么“消失”了,要么变样了。再加上自己文化素质低或语言不同,缺乏直接接受权能文化(如看报,上网查询,等)的能力,即使知道什么政策,也只知道一个大概。南疆农民负担越减越重的政策失败怪圈形成的重要原因之一就是获取权能信息能力的极度缺乏。权能信息,尤其是一些有利于少数民族的政策、法令被大大小小的官僚垄断。

六.制度歧视

户籍制度,兵团制度,资源开发体制像一堵无形的墙,将城乡分割开来,它带给新疆少数民族的最恶劣的影响莫过于发展机会的狭窄。新疆少数民族无法融入先进的社会生产力系统中排斥在新疆社会整体发展目标之外,始终难以融入新疆城市的发展系统,尤其是先进生产力系统中去。这固然有他们文化水平低等他们自身的因素,但不可否认少数民族有大量的发展机会被惯性的制度限制了。所以农民干得是“脏、苦、重”得活,职业选择范围的缩小,极大地影响新疆少数民族的发展机会。新疆少数民族也没有成为新疆石油天然气,化工工业等资源垄断性,劳动密集型产业和企业的招工对象因此更不能成为训练对象。因而他们很难转化为训练有素、有技术、具有现代化观念的工人队伍”。试想收入低不用说,最重要的是因此而失去了分享现代化发展成果(先进的文化、信息、技术、方法等)的机会 ,难以融入先进的生产力系统,意味着少数民族综合“素质”将难以提高,也只能充当“边缘人”的角色了。很多少数民族群体成员因此从中国社会经济边缘中寻找生存与发展的机会,只能唱着流浪者之歌,甚至走向犯罪。(看附1)素质低,无能,道德品质差,不可信任,脏,贫穷,犯罪,好斗,酗酒,吸毒,罪大恶极,无可救药。例如:我的坐出租车的亲身经历。“新疆人”身份先天性地低人一等。“新疆人”或“维族人”本是称呼,在我国却越来越具有“身份”的另一层含义。“新疆人”二字只和“小头,毒贩”相联结,人就是这样给“新疆人”定位的。因此,无论一个人干什么事,只要他(她)是一个“新疆人”“维吾尔族人”,就免不了要受歧视。被排斥感由此而生。天然地处于“身份”劣势的他,她想出人头地是非常困难的。这种后果无论从哪方面讲,都是灾难性的,影响是长久的。我的新疆同胞问:我们的民族会被抛弃吗?。其实新疆少数民族宽容的精神,吃苦耐劳的精神和创造力完全可以在新疆乃至中国现代化发展过程中发挥更大的作用。

七.集团博弈的受害者

兵团制度,户籍制度,资源开发体制的背后其实是一种利益关系。谈户籍制度:这种不合理制度取消与否并不取决于我们的口头呼吁和书面的批判,而是取决于它所涉及到的两个利益集团之间的博弈结果。这两个利益集团一个是农民群体,包括;另一个是城市居民,“包括人数广泛的工商企业家、企业员工、政府官员、专家学者等”。我们知道城乡差别的收益者是城市居民,受害者是农民。城市居民为了维护他们的工作岗位、福利、安全等既得利益,是倾向于不让农民进城的。但农民是倾向于进城的。

谈兵团体制:新疆生产建设兵团是党政军企合一的特殊组织。它的前身是中国人民解放军进疆部队的大部分.1954年 .10. 5万官兵就地转业.部分来自全国各地的大中专生、支边青年、复员军人组建兵团。它担负着中央赋子的屯垦戍边保卫边疆,巩固国防的历史使命,既是新疆的重要组成部分,又在国家实行计划中一列.是国内最大的特殊的农工商经济联合体。设有自己的法院,检察院,公安,银行,保险,大学…。它下设14个师、174个农牧团场以及517个独立核算工交建商企业和3215个社会事业单位。到2002年底,土地总面积7454. 21千公顷.其中耕地面积1057.08千公顷;总人口250.12万,其中汉族约占89%,兵团人口自然增长率4.17%,是历年来最低的。其中从业人员95.5万人;实现GDP 222.51元。兵团是强大的,在我国,新疆政治,经济,军事,社会文化,教育等领域具有强大的影响力,有绝对的发言权。而兵团的成长环境的封闭型和外生性以及又肩负着特殊的使命。因此他尽力维护,争取,发展自己的集团利益。近年来兵地之间争夺水土资源,矿产资源,资金分配,…行政管辖权等方面竞争加剧,纠纷不断,难以协调。

谈资源开发体制:我国宪法规定:所有资源(部分土地集体所有)都归国家,全民所有。但至今为止,却缺乏与其配套的资源管理制度和与之相适应的机制。目前新疆自然资源的管理仍然沿用的是行业管理模式,在自治区,地州,县三级政府对资源产权界定,国营,集体,个人对资源开发利用的使用权限界定,部门之间对官属权限的界定方面都还有许多不确切之出。造成在资源的产权问题上模糊,混乱的状况,如新疆维吾尔自治区国有资源的合法代表是谁,是地方政府,新疆各族人民,还是全体中国人,还是中央企业,作为国有资源的开发者和使用者的中央企业是不是有权无限期,无偿的占有资源,资源归全民所有,是不是每个人都可以有权开采矿产自然资源。在新疆由于特殊历史原因形成目前中央,兵团及地方等部门条块分割比较复杂的状况,各利益主体都把加速无偿资源储备转化成大量有价产品作为实现经济增长的主要手段。而我们长期实行的是“产品高价,原料地价,资源无价”的价格体系。这种价格体系对新疆是很不利的。新疆把高成本的原料以低于其价值的价格调拨出疆的同时等于把部分巨额利益也转移出去了。资源无价造成的自然资源开发过程中浪费现象也很严重。“无偿”的价值观念客观上助长了追求狭隘的经济效益观念的种种行为。宝贵的有限资源被超过一定承载能力的人口分享时,每个个体,每个群体都想得到更多的利益。当地少数民族也不例外。而新疆的资源产业基本上是采用由国家投资在新疆建立中央直接管理的企业建立起来的,虽然表面上看促进了区域经济的发展,但这种开发模式开发的冲动,计划,资金,各类人员,技术,设备都来自区外有没有吸收当接劳动力的直接参与开发活动,产品也主要输往区外,也与当地产业无法弥补,达不到产业联动,他与当地少数民族社会几乎处于“隔离”的状态。因此不能促进周围经济的发展,成为当地的经济“高地”。当年对吐哈油田刚刚进行开发时,制定的一系列政策,应该说是不得全体新疆民众的民心的,新疆石油管理局不在参与开发之列;塔里木油田的会战,也主要是内地大石油公司之间的地盘争夺,最多是库尔勒市靠“为石油服务”得到一些利益,可是对整个南疆地区的经济发展远没有宣传的那么大。

虽然新疆少数民族为这些利益集团的发展付出了巨大代价,而他们拒绝以新疆少数民族作为国有资源的可能受益人,不仅偏袒内地劳动力,而且想方设法把各种发展计划的实惠留给自己独享。“改革以来发生在政治生活中的一个重要变化就是,城市居民,大型企业对于自身利益的表达和寻求动力加强了,渠道拓宽了,更容易被反映在政策之中”。而新疆少数民族多数聚居在乡村,再加上他们的经济、政治和社会地位不高,缺乏表达利益的代表和畅通的渠道。在内外环境都极为不利的条件下,加上及其悬殊的力量对比的条件下,新疆少数民族要求变革的意愿和呼声被忽略,其影响力似乎没断奶的宝宝的哭声。尽管他们是各项政策的拥护者,依然是失败者!因此渴望国家法律框架内区域自治,要求给予我国的民族区域自治制度上或法律上规定的自治权,在新疆发展进程中承认维吾尔族是中国新疆实行区域自治的民族的重要性。但这种愿望不能得到利益集团的支持,因为现行体制对他们有利.。注:(维吾尔族在国家民委连一个工人都没有;至今没有一家研究新疆少数民族社会经济状况的专门机构,缺少发表学术成果的平台)

当然影响少数民族发展和民族关系的因素很多例如:文化,宗教,历史,国际政治环境,三股势力等等。不过我所分析的是其中最重要的。需要说明的是:总体上只是分析了它们作为相对于新疆少数民族个体的环境之意义上的主要方面。勾画了一幅限制、束缚新疆少数民族发展的有关制度、体制、政策、资源等联结在一起组成的简明的图画。所以对一些问题并没有深入分析。只求总体清晰即可。至于新疆少数民族自身的状况,如技术技能低,思想保守、目光短浅,不适应现代市场经济的劳动价值观点,竞争意识不强,安于现状.很少或是基本没有谈。因为我认为通过政策的调整,民族区域自治法的进一步完善,有关自治条例的制定和贯彻执行,少数民族发展环境的改善,如受教育机会和就业机会的拓展,平等国民待遇的实现等,他们自身的弱势地位是会改变的。因此我们将讨论的重点放在发展环境上。构成新疆少数民族的发展环境的诸因素的相关性是相当大的。比如说收入低,就会影响他及其子女受教育的程度;知识贫困又影响他收入能力;制度壁垒限制了他们的发展机会,发展的机会的缺乏又会影响他们获取“素质”的能力,增加收入的能力等等。因此虽然我们在形式上是分开讨论几个因素的,但事实上它们是作为一个有机整体而存在的。任何一个因素的变动都会直接或间接影响到其它的因素。从这个意义上说,要回答“新疆经济发展与民族关系”的问题,不仅要一个一个因素的分析,还要从总体上考察。

结语

我们看到,在所注意到的几个方面确实存在着许许多多的障碍束缚着新疆少数民族的发展也严重影响着新疆经济发展和民族关系。那么是不是说他们就一定会被抛弃呢?我们可以说已经有部分被抛弃了。问题在于会不会继续抛弃。如果答案是是,我的回答就是:不会,绝对不;如果答案是不,我的回答就是:。未来是不确定的,不可预测的。但如果新疆少数民族的发展环境能得到充分的改善,我可以肯定的是:最美丽的还是我们新疆。

附1

据对新疆流浪儿童中心所作的问卷调查分析,去内地流浪的儿童人多是来自新疆南部城乡的维吾尔族男孩在97名新疆流浪儿童中,维吾尔族儿童占到85%,在内地流浪的儿童中,维吾尔族儿童更占到了98% ,83%来自南疆, (在新疆流浪儿童中心救助的915名新疆各族流浪儿童中,来自喀什、阿克苏两地区的也.占到45%) 54%的维吾尔族流浪儿童来自城镇,北京市收容遣送站在1998年和1999年分别收容维吾尔族流浪儿童达382人与515人分别占到当年收容16岁以下儿童的12%和11%

当地社会和政府有关部门对遥远的异地、异族文化陌生,因此流浪儿童的个人行为,成为内地一些地方出现歧视与排斥新疆人现象的一个重要原因,甚至因此影响到新疆与内地、维吾尔族与汉族的关系。谈谈这方面的影响近几年在一些内地城市中,“新疆人”似乎突然成为避之不及者的代名词,在宾馆、商场、市场、火车、公共汽车等公共场所,人们对来自新疆的人或相貌类似新疆一些少数民族的人百般防范,甚至公然拒绝提供服务,令不少去内地的新疆人心寒新疆人的名声为什么如此了一些人认为,一是新疆人中贩毒、吸毒的多,一是新疆人中偷窃、抢劫的多 人们总是凭借社会记忆(或经验)来确定自己的行为,建构自己对周围的认识没有社会记忆,人们在互动上就找不到一致性,就缺乏行动的规则也正是因为不同的记忆,造成了不同群体之间交流和沟通的困难,因为这样的记忆影响着他们彼此的认同,他们很容易被当地人辨识,他们的行为进而被夸人许多内地人通过亲身经历或各种传媒,形成对新疆人的思维定势,将其定格为“偷、抢、毒”,从而造成广泛的社会影响,甚至形成为一种社会记忆,并因此而影响整个新疆人的声誉一些地方就干脆避而远之,采取怀疑、防范甚至是拒绝等过激态度对待新疆人并波及合法流动、合法经营的新疆人

2009-07-09

ZT: My Han Relatives’ View From Xinjiang - Sun Yan

A Han-Chinese American Professor interviews her relatives in Xinjiang

My Han Relatives’ View From Xinjiang

Yan Sun, a native of Sichuan, has lived in the United States since 1985 and been a professor of political science at the City University of New York since 1992.

After arriving at the home of my parents in Chongqing on July 7, I asked my mother how many relatives we still had in Xinjiang and how they were doing lately. Ten families of close relatives, she said, and several more distant ones. Some were born and raised in Xinjiang, but the majority migrated there in the 1960s and 1970s from the Sichuan countryside. The sole reason was to get out of the poor farmland and have a chance at becoming urban residents. They were introduced to Xinjiang by an aunt who was assigned there in the 1950s but had managed to bring her family back to Sichuan in the 1980s.

I scrambled to reach some of them by phone and talk to them candidly about the issues that are often cited in the Western media as responsible for growing ethnic divide and tensions between the Uighur and Han Chinese. Some of my cited reasons took them by surprise; others made them laugh. With their decades of life and work in an austere region, I have little reason to dispute them. As a social scientist, it is fascinating for me to learn about their perspective on the deeper roots of the recent riots. After all, they were supposed to be the very source and targets of local grievance.

Without any need to repeat government accounts to me, my relatives mostly see “outside forces” as the main reason for the latest as well as other riots in Xinjiang in recent years. Citing long-term good friendship with local Muslims, they are hard-pressed to think of divisions serious enough to cause deadly riots. Rather, they claim to have seen outside influences at work from their own experience, e.g., money for underground mosques where mullahs engage in inciting rhetoric, for “terrorist groups” that make explosives and bombs, or for restless Muslim youths who stage trouble on the streets. They also see a pattern of Uighur separatist forces imitating the tactics of Tibetan exiles, namely, phrasing issues in terms that appeal to Western sensibilities, such as religious freedom, cultural and linguistic preservation, ethnic equality or territorial autonomy.

But aren’t there problems in these areas? My relatives were unanimous in their view that state policies are already tilted in favor of local ethnics. Freedom of religion? My relatives see the state restrictions are justifiable: no mosques for those under 18 because they are not mature enough to have good judgment, and no mosque attendance for those holding government jobs. The state does send an (Uighur) official as a liaison with the mosques on a weekly basis, but again this is seen as justifiable since the state funds helped with their construction and to pay the mullahs’ salaries. Why not let them fund on their own? The answer is that outside religious forces would otherwise fund them. Having read about how foreign-financed madrassahs spring up and spread in western Pakistan, I am hard-pressed to pass judgment here.

How about the imposition of Chinese language instruction in schools? This was news to my relatives. They grew up attending separate schools from their Uighur peers, where different languages were used in instruction. Some Uighurs chose to attend Han Chinese schools for career benefits. Only since 2005 has bilingual education been introduced in public schools in Xinjiang. Most technical colleges use Chinese in instruction, because of available resources, while colleges for ethnic nationalities instruct in minority languages. Rather than seeing bilingual education as forced assimilation, my relatives see it as a good skill to have in the job market, because many modern-sector jobs will involve interaction with Han Chinese in and out of Xinjiang. For their part, my Xinjiang cousins speak enough Uighur to communicate with Uighurs on a daily basis, and tell me that they live more like Uighurs than Han Chinese, enjoying mutton more than pork.

What about widened income gaps between Han Chinese and Uighur Muslims in the market economy? My relatives cite different attitudes toward education, achievement and life. This is where some “racist” assessments may be found, if they may be so-called: nomadic traditions do not value sending kids to schools, but rather roaming around or bathing in the sun; nor do they prioritize professional and material pursuits like the Han Chinese, or hard work or long-term planning for this world, but rather satisfaction in the spiritual world, etc. These are the contrasts I have learned in Western social sciences — conflicts between pre-modern and modern values, religious and secular cultures, or an achievement and non-achievement ethic. So it is hard for me to pass judgment here as well except to urge Han Chinese to loosen up and enjoy life a little as our ethnic brothers do.

What about the squeezing of Uighurs in their own native land by growing Han presence? Is that occupation or colonialism? These lines usually shocked my relatives. One aunt, a college professor who spent three decades in Khotan of southern Xinjiang, gave me a history lesson about how Xinjiang came under Chinese control in the Han Dynasty in the 200s B.C. and remained so on and off till the Manchu Dynasty finally consolidated Chinese rule in the 1770s. Xinjiang was loose whenever China was weak internally and its rulers were preoccupied elsewhere.

But successive rulers always reasserted control and sovereignty. Another aunt who had lived in a Tibetan region called the Chinese nation a melting pot of different ethnic groups over millenniums. Citing our own ancestors who had migrated to Sichuan generations back, my mother recalls her grandmother as one with white skin and yellow hair, possible of Turkic origin herself from western China.

Are there government policies on minority regions responsible for increasing ethnic tensions? Surprisingly (or not so surprisingly for someone familiar with America’s ethnic politics), some of my relatives fault the government’s preferential policies for helping to enhance ethnic identity and entitlement for minorities. Uighurs with disciplinary problems or criminal offenses are treated leniently, they say. In matters of employment, appointment and promotion in the public sector, Uighurs may be preferred over (perceived) more qualified Han candidates. “Reverse discrimination” in college admissions and population policies are other areas of Han complaints. While Han Chinese can have only one child, Uighurs receive honorary and monetary rewards for stopping at three, along with yearly bonuses. Whether legitimate or not, such complaints make it difficult for Han Chinese to appreciate Uighur grievances.

Do they think the World Uighur Congress and its exiled leader, Rebiya Radeer, were behind the recent riots? My older relatives from Xinjiang recalled Soviet instigations of Uighur separatism in the 30s and during the cold war, so they said they would not be surprised by any outside support for the W.U.C. or Radeer. Younger relatives point to the U.S. — not the U.S. per se but to the exploitation of U.S. apprehension over anything Beijing does and of U.S. sympathies for any group that Beijing opposes. The real point of staging riots inside China, they assert, is that they enable the exiled groups to survive and thrive. So they expect such riots for years to come.The Han/Uyghur demographic trend in Xinjiang

One example is that certain writer (aka toilet tissue head) who made his career by indiscriminately bashing the mainland grabbing any remotely related issue (people called this "piggybacking"/抽水) still find wide audience here. Another example is the ignorance of even some (according to his resume) British educated HK commentator.

- Palestine had been relatively peaceful between 1967 to 1987

- Because Palestinians had jobs (benefited from the oil industry employment in the middle east) -- I am no expert in the middle east so I suppose he is right about the fact, except that I thought oil didn't bring that much money until 1973, and this seems to echo the CCP's economic development brings stability line

- He then argued that Israel did something wrong in 1977 by colonizing the West Bank, which is the point of inflexion and triggered the Palestinian uprising

- Then he blamed China's Han immigration into Xinjiang, drawing parallel with Israel 1977-1987 and then concluded that China should heed the Israeli lesson and change its policy in Xinjiang

What surprised me is that both the Ming Pao editor and the author (presumably a postgraduate from SOAS London) failed to check the facts which are crucial to his argument, which is common knowledge for those who care to do a little web surfing or knows China's modern history a bit.

Since the Han immigration started (and sorted of completed) between 1960-1977, which was more than 10 years before the 1977 time point he quoted for his Israel example, and we all know that the unrest in Xinjiang started about 10 years after 1987. There is a more than 20 year gap in the author's reasoning. Since 1978 there had been large scale emigration of Han out of Xinjiang, though more "drifters" moved in since mid-1990s, it had not reached the 1978 level in terms of % and the troubled started by mid-1990 before the second wave of Han move-in (which is predominantly urban and non-government directly). His conclusion may be right, and perhaps his discussion on Palestine, but his simply took the wrong line of reasoning.

These facts are easy to check (e.g. a goolge search landed me here). But more importantly, anyone who is familiar with the modern history of China would know that everything in China changed in 1978, and would bother to check this if he is drawing comparison to whatever happened in China during these years.

Of course, I think many of their criticism on the mainland (and its government mainly) are valid and needed. But the line of argument they put forward are just laughable, and therefore, at best destructive.

---

Here is a chart for Han/Uyghur population as a % of total in Xinjiang from 1978-2006 (source), showing an initial decline (repatriation of the youth sent there during Mao era back to the cities such as Shanghai after 1978) and gradual rebound after 1990s (business opportunity pulled). I don't have the pre-1978 figures, but this should be enough to show that 1977-1978 was about the peak time since we know that people were sent there in the early to mid-1970s.

Han % in 1978: 41.6% , 1990: 37.6%, 2006: 39.3%.

p.s Yazouzhoukan (Asiaweek, as translated by ESWN) and Time probably have the most comprehensive chronological recount of the incident. The Time report also noted that the Han % in Urumqi is 70% today. But it should be noted that the Han immigration are mainly to new mining cities such as Karamai (oil) and new cotton farm such as Kuitun, etc. While the Urumqi Han population had also grew significantly, the Han % was already 62% before the communists took over around 1950. (the peak was 77% in 1980)

Urumqi was called Di-hua (迪化) by the Manchu Empire, literally meaning "To enlighetn/civilise (the barbarians)". ROC retained that name. After the communist took over, they changed it to Urumqi in 1954 -- a name refered to by the Mongolian/Dzungar meaning beautiful pasture. The Dzungar were slaughtered by the Manchu emperor and Han and Uyghur moved to fill the vacuum, which explained the high Han % before 1949

表1:乌鲁木齐维汉回民族人口变动表

(2000 data added/tabulized by ESWN):

| Year | Total | Uighur | %Uighur | Han | %Han |

| 1949 | 100,710 | 18,310 | 16.99 | 67,588 | 62.29 |

| 1950 | 121,746 | 21,074 | 17.30 | 77,554 | 63.70 |

| 1951 | 125,275 | 21,955 | 17.52 | 78,902 | 62.98 |

| 1955 | 171,897 | 31,769 | 18.48 | 109,842 | 63.89 |

| 1960 | 634,844 | 76,496 | 12.04 | 477,321 | 75.18 |

| 1965 | 615,189 | 62,439 | 10.14 | 463,804 | 75.39 |

| 1968 | 679,165 | 72,339 | 10.65 | 511,547 | 75.31 |

| 1972 | 765,788 | 73,265 | 9.56 | 587,813 | 76.75 |

| 1975 | 930,430 | 91,708 | 9.85 | 716,550 | 77.01 |

| 1980 | 1,060,502 | 108,239 | 10.20 | 812,557 | 76.62 |

| 1985 | 1,172,335 | 138,546 | 11.81 | 868,789 | 74.10 |

| 1990 | 1,384,300 | 173,200 | 12.51 | 1,007,355 | 73.30 |

| 1996 | 1,478,922 | 188,327 | 12.73 | 1,076,319 | 72.77 |

| 2000 | 2,081,834 | 266,475 | 12.80 | 1,567,621 | 75.30 |

p.s.2 a commentator from a globalvoice referral link seems to be unhappy about my chart, he nonetheless provided a link to a very good book, Xinjiang - China's Muslim Borderland, where via google book you can peep on a few pages with very good data.

As to his accusations, (1) you need to download the file in the link and it is winrar compressed, and source is in Chinese, (2) FYI the Han % in 1949 in XJ was 6.74% from various source, from the book above it said the Han % was about 5% in 1941 and 30% in early 1880s (pp. 244-245), noting the census was likely to be less accurate back then.

The "borderland" book also discussed the history and other aspects of XJ, highly recommended based on the preview.

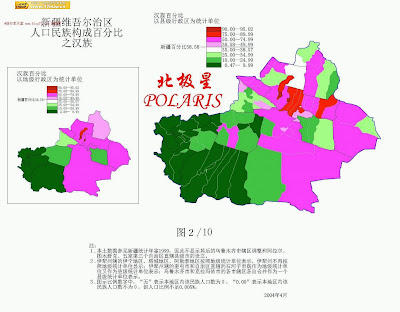

Xinjiang's ethnic composition

Dominant ethnic group in each city/county

Han % in each county

Uyghur % in each county

Kazakh % in each county

Related:

NYT has an interactive map for different % threshold by county in China

My previous post on ethnolinguistic map

2009-07-08

ZT: The unintended impact of the affirmative action policy in China

网上言论铺天盖地,有过激的,有平和的,但是我想,对于这里大多数的人来说,那都是一个遥远的地方,遥远到甚至连想象都会出现两种极端,或者认为那里的 人都在住帐篷,或者认为那里和其它城市没有任何不同。没有人知道那里是什么样子,即使是有心人,也只是从网上查一些资料,然后得到一些统计数据

虽然已经有九年没有回去了,但是我仍然希望,能够以我的经历告诉大家一个真实的乌鲁木齐。

在写这篇文章前,我本来想弄一幅地图出来,结果当我打开go2map时,却只能哭笑不得,是城市弄错了或者是地图的格局变成上东下西了?但是很快发现不 是,城市还是那个城市,街道还是那个走向,只是街道名却全都错了。一个公认的国内地图竟然会将国内省会城市画错到如此地步,倒可以看出,乌市确实是令大家 太陌生了。

好吧,还是让我们打开google的地图吧。

在现在的地图上,有一些地名没有标出来,但是却是乌鲁木齐的地标,

南门:就是人民路和解放南路交叉口.

北门:就是解放北路到方艺路交叉口.

大十字:就是解放北路与中山路交叉口.

小十字:就是解放北路与民主路交叉口.

大西门:中山路上和新华北路的交叉口.

找到这些方向标,你大概就能明白,乌鲁木齐的老城有多大了,这也是乌鲁木齐市的核心区,现在最繁华的地方,也都在这儿.

我想大家经过这两天,对乌鲁木齐的资料应该已经知道一些了,乌鲁木齐,现有200多万人,算是一个不大不小的城市,各项统计数据放在城市堆里都不算显 眼,不过在上世纪八十年代,有一项数据却和别的城市不同,那就是城乡人口比例,城市人口的比例达到80%。这个指标现在已经不算什么了,但是在那个年代, 大多数城市(即使是北京),基本上都是城市人口少于农村的。

这个80%的指标里面隐含着很多的东西。第一个,可以说明,乌鲁木齐是一个完全移民化的城市,而第二个,更重要,乌市更是一个几乎由平地生长起来的工业化的城市。只有在很短的时间,通过大量的投资,才可能造成这样悬殊的城乡人口比。

实际上,自从49年中央政府进疆之后,便开始了持续的汉人进疆活动,一开始是王震的一兵团分赴新疆各地,然后就地驻防.

不过在整个五十年代,似乎并没有大规模的移民活动,因为这个时间段来新疆的人,都基本是零散的,.我父亲的单位,有八千职工,五十年代来的很少,问起他们的经历,一般都会自称为盲流进疆.

而占单位绝对多数的职工,则是六十年代来新疆的,这个时间段,大概是63年到66年间,因为66年之后,再来新疆的人,就没有全民所有制的正式工作了 (家母正好赶上这个点,于是虽然有工作,却是集体所有制,一辈子都十分郁郁)。他们几乎有着相同的经历,即入伍、复员转业、不愿意回家乡、然后就来了新 疆。

而复员转业的军人,似乎来自各地的都有,但是最多的是陕西和四川,甚至到现在,老陕和川帮的斗争仍然在很多单位里反复出现。

在六十年代之后,新疆的移民就基本上停止了,不过这批人是有组织的移民,而且带有半军事化的性质。

现在,大家知道新疆有生产建设兵团,但是大多数人却不知道,当初新疆的兵团要比现在大的多。现在的兵团都是一些农场,又叫农垦兵团。而在80年代之前, 新疆的大部分工业也是兵团建制的,新疆现在的很多局前身都可以追到工业兵团的某个师。可以说,新疆的汉人大都是兵团的后代。

比如父亲的单位,是建筑公司,而在80年代的很长时间,都是以工一师工*团*营**连这样的名称存在,然后才改称新疆第*建筑公司*工区*队。虽然他们自从退伍之后就没摸过枪,但是这种建制,已经说明了他们的准军事性。

当父亲们复员转业到新疆后,自然就遇到结婚问题,随之而来的就是托朋靠友,从内地介绍,而当时的政策,这种婚姻的女方,仍然是由国家分配工作,并且享受全民所有制待遇。政策的取消应该是66年或者是67年。

于是,大批的家庭就这样出现了,随之出现的是婴儿潮,这一点倒和全国同步,在64年到78年间,无数的家庭以平均4到6个孩子的速度生育着中国的人口,一举将中国人口推过10亿大关。

这批第二代,就是现在新疆汉人的主要组成部分。

对我们这些第二代而言,新疆就是家,而父母的出生地则十分遥远,虽然我们现在说起来,都会说自己是陕西人、湖北人或者四川人,但是,实际上,无论我们喜不喜欢,新疆的印迹都已经被留下了,因为一生的记忆都是从那里开始的。

前面介绍过,最早的乌鲁木齐其实很小,城外就是戈壁滩了,好在有一条河从天山流下来,叫乌鲁木齐河,经过人工修筑之后,宽阔的河滩被约束成了和平渠,而 原来的河滩则被改建成了公路,如果看地图,就会看见,城市被一条道路纵贯南北,这条路就叫河滩公路。而其实城市的发展,也是沿着南北展开。现在乌鲁木齐有 很多个城区,而最主要的城区还是原来那三个,天山区、沙依巴克区、新市区。所有的事情其实也发生在这三个区里。

在父辈们刚来到乌鲁木 齐时,这里就是南门北门那么大的地方。自然容不下那么多单位,而各单位唯一得到的政策,就是城外的地方随便选,于是大家采用的差不多是跑马圈地的方式,划 出各自的红线,然后在里面开始盖房子。从半截在土里的地窝子到土房到砖房再到楼房,即使你现在去乌鲁木齐,仍然会发现很多地名实际上是一些单位名,比如地 质局、物质局、二建之类。我们一般都会称单位的住地为院子,也是那个时候留下来的。

等到我们懂事时,乌鲁木齐已经很大了,北边越过了 红山,发展出很大一片新市区,南边则一直可以到雁儿窝列士陵园。而实际看来,乌鲁木齐就是一座汉人的城市。在八十年代,曾经由政府下过一个通令,所有的牌 匾上必须写上维族文字处理。这大概也是成立民族自治区之后为了尊重少数民族的结果吧。不过对于小商铺而言,想让装修工翻译出那些曲里拐弯的文字,确实很麻 烦,所以现在的大街上,仍然是到处都只有汉文。

我在这上面,好象多次说到八十年代,想一想,这个确实是最重要的一个时间点,在此之 前,新疆的汉人的感觉中,维族人几乎不存在,因为他们都很老实,也很善良。甚至以后的很长时间,我们也都在说,是汉人把他们带坏了。父辈们流传着六十年代 的一些传奇故事,都是说一只钢笔换一头羊,或者一个什么小物件可以换两面袋子杏子。但是自从八十年代之后,这一切都在慢慢改变,也许,今天的悲剧确实是那 时候种下的。

而在这之后,维族人在我们的心目中,逐渐变的凶恶起来。强卖现象就不说了,这是每个汉人都会遇到的。打架时成群上,不管 有理没理。应该说,即使有很多抱怨,但是在九十年代之前,我们和维族人还是经常打交道的,到自由市场买牛羊肉,还有买葡萄干,还有好多土特产,都是和他们 打交道。当时的说法就是,在他们那儿买东西,要就是问一下价不买,如果是讨价还价了就得买,不买的话,就可能打架。但是如果你狠一点,他们也不会怎么样。 比如维族人的刀铺里,他们经常会拿着刀在你眼前比划,似乎是威胁,又似乎不是,反正好象你硬一点也就过去了。

当时,在整个乌鲁木齐市,随处可见维族人,也随处可见汉族人。就象这次出事最严重的二道桥(就是国际大巴扎),当时,初中的我们,也是成群结队地过去玩。

但是,当我2000年回去探亲时,发现一切都发生了很大的变化。当时闲着无事,就决定去我最熟悉的路上去走走。由二道桥,经解放路到南门,曾经是我们最 常走的地方。然而这么长的一段路,竟然发现全是维族人,而很少见到汉人了,所有的店铺都是维族的,甚至连招牌都有很多只是维文。可以说我是在一种恐惧中走 完这一段路的。而当我走到南门之后,再往前走,就出现了大片的汉人区。一街之隔,对比之明显,让人触目惊心。其实所谓民族的融合,说到底就是双方自由往 来,那怕相互之间有矛盾都不要紧。而最差的情况,就是双方各自聚居,老死不相往来。而乌鲁木齐,经过多年所谓的民族团结局面之后,反而真正的形成了双方民 族各自收缩,集中聚居的现象。

说了这么多乌鲁木齐的历史,还是让我们回到google地图,看一看乌市现在的局面是什么样子。

乌鲁木齐的道路中,最明显的一条,是外环路,大家找到外环路的南段,这是一条东西向的路,然后再找河滩路(南路)。以外环路和河滩南路的交叉点为中心, 放大地图。然后,就可以看见更细致一些的布局,东面的第一条路,是新华南路,再往东,是解放南路,再往东,是外环路(东段)。再向北,找到人民路。维族人 的主要聚居区,实际上就在新华南路、外环路(南段)、外环路(东段)、人民路这四条路的范围内,而解放南路,则是其核心区,如果你看了新闻报道,就会发 现,所有出事的地点,也都是以这个范围向外扩展的。

解放南路,由外环线到人民路,是很长的一段,前面说了,解放南路上已经看不到汉族 人了,但是不幸的是,很多辆公交线路还是会经过这里,更不幸的是,当时正应该是下班时间。我很难想象出当时的惨境,那些能够躲到武警队伍里的,是幸运者, 或者说,在解放南路上的,恐怕还多数是幸运儿,而那些在小街巷中行走的人们(这个圈的外沿,仍然住着很多汉人),才是真正的受害者,当暴徒们向他们涌来 时,也许他们已经有了本能的警惕和畏惧(这种本能是几十年生活的经验),但是当英吉莎小刀划破他们的喉咙时,他们会想到什么?也许,这就是命吧。

暴乱发生之后,就不断打电话给那边的人,很多人都不知道发生了什么事儿,因为包括我们大多数人,都没有想到会死这么多人。这边炸两个车,杀一两个人是常事儿,但是聚众游行发生骚乱,好象还是自八十年代最后那一年之后的头一次。

那一年的事,其实不用说了,内地闹的更凶,新疆自然也一样。大家都在人民广场示威,不过,当学生们发现,竟然有几千维人也来凑热闹时,就知道势头不对, 不能和他们搅和,立即撤回学校去了。而果不其然,没多久,维人们就忍不住本性,冲进了市政府,将所有的东西砸了个稀烂,也由此开始了这里长期的动荡过程。

ZXB说,这次行动是由境外组织策划的暴力活动,这个结论真的不太对。要知道,在现今的世界局势下,想通过针对平民的暴力来促成地区的独立,不但达不到 结果,反而只会起反作用,让那些支持者们都无法再支持。科比娅老奶奶,毕竟还是个上等人,大概确实只是想让新疆的维人们,站出来,表明一下态度,起码不能 对内地的那件事毫无反应,因为这也不附和维族人的生活方式。但是,要说,科比亚就是要让维人去杀汉人去把乌鲁木齐砸烂,这个就是十分的错误了。因为,在我 看来,这短暂示威之后的不受控制的暴行,恰恰是街头维人的本性暴露,因为,由古至今,他们还从未有过不把和平示威变成一场暴行的先例。

暴力之所以发生,就是因为其有不可避免性,还因为,其实这样的暴力活动每天都在发生,只是分散的,而7.5日,则是集中的。街头几个维人将一个汉人打的 死去活来,然后拍拍屁股走人的事儿,从八十年代就开始了,从开始的义愤到现在的麻木,都已经成为新疆的一大常态。这也是我们举家东迁的重要原因。看来我们 走对了,因为这一次,我们终于可以不担心家里人的安全了。

前面说过,所有的改变都开始于八十年代。对少数民族的倾斜政策,是全面的, 从工作职位安排,到高考加分,再到底层的“少抓少杀从宽处理”。其实这些政策,对于个体的有利,却造成了对民族整体的全面侵害。尤其是“二少一宽”,要知 道,每个民族都有败类,对这些败类的清除是本民族的一种优胜劣汰。而如果针对民族之间搞什么不平等的话,受益的是坏蛋,而受损害的整个民族。在河里的争论 中,无数的人为民族倾斜政策鸣不平,说这对于汉民族是不公平的。但是,如果你去新疆看看,就知道,这些优惠政策是如果在多年之后,使得维人作为一个族群彻 底地丧失了社会能力的。

到新疆,有一个现象很有意思。那就是汉族的节日,比如春节、中秋什么的,维人也会放假,而维人的节日,比如古 尔邦节(汉人放一天)、肉孜节,维人放假,汉人不放假。大家都会说,这真他妈不公平,但是仔细想一下,才会发现这里面竟有一个惊人的秘密。因为这个现象说 明,即使维人放假了,汉人依然可以继续工作。也就是说,在新疆,一切活动都可以不依赖维人的参与而正常进行。

而再实地的考察一下,你 就会发现,所有的工矿企业,领导层中,都会有一个少数民族。这个指标是定的。但是,也只会有这么一个少数民族。这个人其实处于十分尴尬的局面。那时我曾经 在炼油厂工作,在基层员工中,几乎很少有维人,即使有,也是十分熟练的汉语,而那个维人的厂长助理,在讲话时坚持用维语,可想而知,他能在厂子里获得多少 威信。

在乌鲁木齐、克拉玛义、奎屯,只要有工矿企业的地方,就是汉族占到80%以上。而更有意思的是,主要的岗位都是汉人占据,在几 乎所有的企业里,维人都是很特殊的,他们可以不请假就不来上班,而且不扣工资。因为大家都是觉得有他不多,无他不少。而这些维人,其实都是维人中最出色的 人,他们都是经过大学出来的。

实际上,正是这种所谓的优惠,造就了现在这种个体上占优,而整体反而被排挤的现象。我觉得这种优惠政策 在很多国家似乎都造成了反作用,就比如法国对于解雇劳工的约束。优惠政策实际上将一个群体的弱势给突现出来,让主体社会见到这个群体,就会想到他们的问 题,而不是作为个体区别对待。在新疆也是一样,企业招工,是需要考虑民族,但是所有的企业都会以这个政策作为上限,多一分优惠也不加上去。比如企 业,15%必须是少民,那就是15%,养着他们就行了。其实如果是计划经济,这样还会有成效。问题现在国家是以私营企业为主了,私营企业绝不会管政府的这 些规定的,除非是政府给好处。就象这次的韶关事件之后,我想就再没有企业敢去新疆招工了。人家是来赚钱的,不是来给自己找麻烦的。

维 人的传统是农业和商业。但是正是因为“二少一宽”,造就了汉人对于维人强卖的印象,而这种印象造成汉人根本就不和维人做生意。而工业的发展,也严重压缩了 维人的商业活动,维人的商业,主要是土特产、手工艺品。但是1998年,我回家时注意到一个奇怪的现象,原来遍布大街小巷的土产批发店,几乎没有了,改换 后的门面,基本是买工业品的。仔细一想也是,一店的葡萄干能顶的上几筒油漆的利润。自此之后,维人的商业活动逐渐集中在自由市场中,并且越来越集中在那么 有限的几种商品上。

在新疆的大西门批发市场,还有上次着火的国贸城中,还有整个火车站附近的几大批发市场里,内地来的商贩们,最早以 一个床位一个床位的方式批发零售各种服装、小手工品,现在大的已经开了店面。可以说,这是个纯汉族的领地,汉人的第二代们,其实也没有铁饭碗可端了,但是 大家从这里批发东西,然后开各种店面去卖,新疆各地的商人,也到这里拿货。这是一个完全越过当地经济结构的商业网络。但是背靠这一经济网络,你可以想象汉 人将比维人拥有多大的优势竞争力。

随着旧城改造的进行,很多古旧的商街被改造成精美的店面。但是这种改造,可以想象中,也意味着维人 商业的进一步退缩。在当时我们住的地方旁边,有一家很小的凉皮店,那曾经是大十字最兴盛的店面,每天买凉皮的人排着队。但是随着大十字的改造,这家店不得 不搬到现在这个称不上商业街的地方,惨淡经营。也许,咱们可以说,全国的城市改造,都造成这种结果。但是在乌市,维人看到的,大概只是维人的店铺不断减 少,而汉人的店铺不断增加。

法之所以为恶,在于其导人向恶。

任何一个民族都有暴虐的人,也有善良的人。但是中国 有一句老话,“仓廪足而知礼仪”。我不知道,在这一拨经济改革的大潮中,维人到底有多少失业,但是从市面上那么多只有汉字没有维文的店面,就可以知道,维 人们受到的冲击会更大。而这种冲击,将大批的青年维人推向街头。所以,如果你说维人比汉人暴虐,这肯定是对的。因为对于一个整体民族来说,其实决定这个民 族特征的,不是某一个人的极端特征,而是具有共同特征的人的比例。一个拥有更多街头少年的民族,自然远比一个大多数在为挣钱和学习而忙碌的民族显得凶狠的 多。

应该说,给少数民族加分,给企业设定招工比例,这些都是对事实上的经济不平等的一种补偿。无论这些政策有多少反对声,基于国家考 虑,我们都是应该给予的。看看现在的世界,美国白人在说黑人和墨西哥人,法国人在说北非移民,德国人在说土耳其人。都是说国家给了他们太多的优惠,但是, 我们看到的,还是这些受照顾人群绝对的贫困,似乎除了在街头争斗中之外,他们百事无成。

而且,这些优惠其实真改变不了什么。民考民根 本就与汉人无关,而民考汉,对于一个不同种族的考生,对于一个语言不通却希望融入的考生来说,这根本就是一种鼓励(当然对于那些把自己民族改成少民的人, 也不知道拿他们怎么办,毕竟,连孔子都说了,人而无信,不知其可),而且,即使最终,我也看不出,他们会占什么优势。不够分数的人,都会先去民族学院上一 年,那里,本来也不是我们要去的地方。而在内地的各大院校里,那些民考汉的学生更是少之又少。抱团打架虽然不对,但是并不限于维族学生,前几天,我的同事 一样在宣扬他们海南人在学校的同样的壮举。

最新看《新宋》,说其实自古以来,对归化的少民历来都没什么好办法,一种如汉唐,奉而养 之,一种如晋,视如奴婢,不过好象就是晋的政策,才造就了那么多民族仇恨,才会有那么华丽丽的血时代。何况如果真把中国历史看一遍的话,其实汉唐那些归顺 的番人,反而是国家政权最忠诚的保卫者,无论是金日蝉还是阿史那社尔。既然我们不想去学当后清,那么也就不要想着去屠族这种事情,始作俑者,其无后乎。

真正应该反对的,是“二少一宽”的政策,因为这是彻彻底底的恶法。人之所以从万物中脱离出来,就是因为“劳心者制人”,即智力决定了一个人的地位。所以,人类所有的法律,都是在抑制强个体对弱个体的侵害。可以说,任何的与此相背的法律,都会是恶法。

前天理发时,和理发师聊起现在的年轻人,他说,现在的小孩了不得,不是比谁学习好,而是比谁进去的次数多。我说,这其实只是不同群体的不同标准罢了,街 头少年自然有与学校少年不同的标准,军队还以谁杀的人多为标准呢。那些优惠政策虽然很让汉人不平,但却是针对学校少年的。而“二少一宽”政策则是来纵容街 头犯罪的,我不知道这一政策出于什么考虑,甚至这都不符合西方的原则,因为在当年看过一片文章,那个亿万富翁的纽约市长(或州长),上台之后大力宣扬的就 是“零容忍”政策,认为街头实际上就是“破窗子”法则,如果有一扇玻璃破了,没有补,自然就会有第二扇。

当经济改革政策将更多的维人 赶向街头时,“二少一宽”政策却又在为这些维人的犯罪开绿灯。打个人没事,捅个人也没事,杀个汉人也没事。其实又有多少罪犯天生邪恶,广州的那些“背包党 ”以前不也是走投无路的农民工。每个城市街头的罪犯,不管是汉人还是维人,说白了,都是政府的失职造成,如果他们的第一次犯罪的想法,能被法律吓住,而没 有实施,也许根本就不会有后面的这许多事情。冥冥之中,似乎自有天意,一次事件,竟然将最南的省和最西的省联系到一起,而这两个省,最大的相同,就是他们 拥有相同多的治安事件。

其实,人思维中一个最大的误区,就是喜欢将群体中的一个代表的光荣看成自己的荣耀。比如看着姚明球打得好,个 长得高,自己也觉得好象长进了不少。其实你1.67的个,即使姚明长的再高,打得再好,和你有什么关系。但是,即使想到这一层,下次当姚明得了什么荣誉, 我还是会觉得特别高兴,所以我是姚蜜,并且不喜欢天涯杂谈。这种思维,叫群体无意识也罢,叫从众心理也罢,反正在很多人的思维中都存在。然后对于社会性而 言,有一条理论,叫存在就是真理。既然所有的人都这么想,那么至于真象是什么样子,那就不重要了。

乌鲁木齐的暴乱就是这样的,ZXB 说的对,确实是一小撮,3000暴徒,如何能代表800万维人,要知道,任何一个民族,特别是农耕民族,能够举刀杀人的都是极少数(所以即使战争时期多的 也是炮灰而不是英雄)。但是,没有人会这么看,就象我们见了姚明得好处我们也瞎高兴一样,我们见了这些维人杀汉人,就会把帐算到所有的维人头上。甚至即使 我自己对我说,维人大部分是好的,但是下次再见到维人,我还是会由心底里生气。我想,新疆的汉人肯定会是这样的想法,而且新疆的维人感觉到这种想法之后只 能会和汉人更远离,即使那些想亲近的也不会,因为人都有尊严。为什么兵强马壮的南黎巴嫩军在以色列撤离之后连一天都挺不住,这是因为他们根本就没有尊严, 这样的人也被我们称为。

所以,这一场的暴乱无论对汉还是维都是一个悲剧。其实维族的独立意识根本就不怎么强,因为历史上他们也重未建 立过一个国家。我们经常说库尔德人的悲剧,拥有5000万人口的民族却没有自己的国家,而维族也差不多。所谓民族独立意识的增强,是二战之后美国体制下的 产物,大家有没有发现,二战之后小国家越来越多,而且大的国家还有往小里拆的想法。甚至出现了独立的另外一种潮流,就是发达地区希望独立出来,不和那些穷 哥们一起过(比如意大利北部)。在新的世界格局中,领土完整成了神圣不可侵犯的,这其实造就了几千年来的大变局,弱小民族不再需要托庇于强势民族,也能够 生存,而且小国家更易生存,起码对于上层领导者来说,做一个国家元首肯定比做一个省长强。可以说当今世界的很多分离意识都与此有关。

但是对于普通老百姓,生活还是第一位的。宣传很重要,如果你的周围全是说独立好,汉人拿了我们的地,拿走我们的油,拿走我们的棉花(这些也全有事实依 据),你发现自己现在没有工作,只能在街头混,那么我想,只要是有思想的人,都会生出悲愤之情的。而乌鲁木齐的解放南路,恐怕充满的就是这样的声音。那儿 买的书我都不认识,但那种情绪能够感受到,我能看到的就是那儿新修了很多寺,但是整条街的建筑,几乎还都是以前的老样子。有人问,那儿难道没有警察,说实 在话,真没有看到,问题是,你在汉人的城市里,走过三个街区,又能看到几个警察。

族群的形象是对外的,在一个族群里,一样会分出无数 个小群体。我们前面已经说了,每一个族群都有街头少年,也有学校少年。汉族的街头少年比之维族,其凶恶程度一点也不差。问题就在于,如果这个社会,将族群 看淡,那么整个社会,先分出来的就是街头少年和学校少年。而不论行为,先看族群,那么我们知道的就是,某族人在杀人,而最终的后果,只能是族群分裂。现在 的新疆,恶果已经结成了,可是那些肉食者们,仍然将头扎在沙子里,喊着什么安定团结来之不易。

暴乱就是暴乱,暴乱就有暴乱的解决方式。以霹雳手段,行菩萨心肠。韶关的领头者要杀,而乌市的暴乱中所有的杀人者,也一样要杀。只有这样,才能将族群的概念淡化掉。法律面前,人人平等,这才是将天平摆回来的根本做法。问题是,有司们,能做到吗?

前面,我曾经发了一篇聊斋上的小文《盗户》,现摘给大家看看。“顺治间,滕、峰之区,十人而七盗,官不敢捕。后受抚,邑宰别之为‘盗户’。凡值与良民 争,则曲意左袒之,盖恐其复叛也。后讼者辄冒称盗户,而怨家则力攻其伪。每两造具陈,曲直且置不辨,而先以盗之真伪,反复相苦,烦有司稽籍焉。适官署多 狐,宰有女为所惑,聘术士来,符捉入瓶,将炽以火。狐在瓶内大呼曰:‘我盗户也!’闻者无不匿笑。”

将这个盗户,改名维人,是不是就是现在的状况。“二少一宽”的政策错了,纠正是必须的,但是以后呢?多一事不如少一事的庸官做法能变吗?其实何止是民族矛盾,我们的葫芦官们,又判了多少葫芦案子,远的不少,最近福建的那个医闹的案子,不也是这样。

“天下之患,最不可为者,名为治平无事,而其实有不测之忧。坐观其变,而不为之所,则恐至於不可救;起而强为之,则天下狃於治平之安而不吾信。惟仁人君子豪杰之士,为能出身为天下犯大难,以求成大功;此固非勉强期月之间,而苟以求名之所能也”。

上文是摘自《晁错论》,其实我们的国家,无论成立时间还是发展,都已经到了汉景唐玄的那个时代,第一代打天下的老人已经谢世,而下一代承平日久,见血光 不知所往。二战的老兵们,共同的特点,就是不好战,也不怕战,因为他们知道战争是怎么回事,也知道在何时运用,知道生命珍贵,不是韭菜,但是更知道,要想 获得持久的和平,有些人的头,就是必须要拿来示众的

其实上一代人已经将那些血腥的事情做了,给我们打下了坚实的基础,要我们做的,就 是将那些公平的政策执行下去。“所有的族群一律平等”,同时尊重少数民族的各项权利。而最重要的是,国家更应该知道,沉默的大多数是什么人,哪些人,才是 我们这个统一的多民族国家的柱石。

2009-05-27

Map: anti-podal maps

- Very few land has land as antipodal points, mainly because there are only 30% land on earth and most of it is on the northern hemisphere. (this makes ACW's plan more difficult/costly)

- The few land-land pairs include (this site provides a great tool)- Beijing's anitpode is a few hundred km south of Buenos Aires, Xian and Santiago (Chile) are almost exact antipode pairs (perhaps the only major city pair). Jakarta/Bogota and Singapore/Quito are also close enough. New Zealand's antipode is Spain (auckland/Seville). -- play these games to test your geographic knowledge.

- The Yucatan meteorite at Chicxulub crater, which allegedly killed the dinosaurs, would probably have had created some folding under the ocean between NW Australia and Cocos Islands in the Indian Ocean. However, some people believe that the Chicxulub antipode is actually the Deccan Traps inside India because techtonic movement shifted the Indian subcontinent

2009-05-25

How credible is DPRK's nuclear stockpile?

- the energy was only bout 1/3 of the Hiroshima bomb, showing that the explosion is likely really from a nuclear bomb. Because for a chain reaction to happen, there need to be at least certain critical mass of Uranium (or Plutonium), as demonstrated first by physicists Rudolph Pierls. And the Hiroshima bomb is just over the critical mass

- There had not really been confirmed radioactive trace from the surrounding international observation. (The US said the signal is "consistent" with a nuclear test, but radioactively of this small amount (for underground test) is easy fake. Note also the choice of word, "consistent" is a much weaker word that "confirm", which will mean consistency in both strengh, spectrum, and also spatial distribution. "consistency" only means that there is some radiation detected and that no obvious contradiction)

- It is a real nuclear blast, but DPRK has barely enough Pu/U, so they used all the 'available' material for this "test"

- It is another fake test, they figured the previous test was 2/3 short in magnitude, and got the right amount to make a more credible fake (it would to too expensive to use more)

2009-05-19

Cheung on RMB again

- China can made Shanghai a financial centre (at least at the regional level) if it opens up its currency, which means getting an independent (or currency market "neutral") anchor for the RMB -- i.e. the Commodity Basket!

- One key strength of the Commodity Basket is that it is (largely) linear independent of any existing currency (eg USD or EUR). It provides a new dimension for other currencies in the world to "reference". I say "largely" because some currencies do depend on some commodity (eg OPEC on oil, and AUD on its minerals, etc) but all these dependencies are only partial and more importantly, they are influenced by human factors such as the macro-economic policies (interest rates, etc) of these countries. OTOH, a Commodity Basket peg provides a "pure" axis for other currencies in this world to reference on. Countries such as Singapore can use RMB as one of the main component of its basket (it can also chose its own basket, in which case it will help to stabilize the commodity price -- i.e. make it more difficult for speculators to influence the short term price fluctuation). I think this is the most important reason for adopting the Commodity Peg.

《金融中心上海将远胜香港》(二○○九年四月十四日)发表后,读者差不多一致同意。该文提出的第五点,行内的朋友拍案叫好。我是这样写的:

「搞金融中心,你道上海胜香港最重要是哪一点呢?我赌你猜不中。这是严格地说,港元没有自己的面目。钩着美元或转钩人民币,港元算不上是可以独当一面的货币。多年以来,港元在国际上打出一点名堂,算是了不起,但要搞出一个举足轻重的国际金融中心,自己的货币可以独当一面非常重要。

「回顾历史,英镑曾经雄视地球,今天还清楚地有自己的面目。伦敦是世界级的金融中心,有其因也。美元的成功故事不用说,面目得来不易,带起华尔街。七十年代日圆呼之欲出,一时间东京红得发紫,可惜政策出了大错,一蹶不振二十多年了。欧洲采用欧元之前有三几只货币有看头,但国际上不成大器。今天的欧元有面目,但金融中心没有国籍名堂。再者,金融危机出现后,欧元能否保得住是问题,因为不同的国家需要有不同的货币政策。当年佛利民反对蒙代尔的欧元建议就是为了这一点。

「要搞起一个重要的国际金融中心,货币有自己的面目重要。这是说货币需要是一只名牌,有公信力,容易被各方接受为结算单位。弱币不成,强币较好,但太强也不成。与物价水平衡量,币值稳定重要;国家本身的生产力可靠也重要。人民币有十三多亿人口的可靠生产力支持,过了一个难关,而如果依照我多次建议的以一篮子物品为人民币之锚,物价当然稳定,所有难关都过了。这里要说的,是不久前周小川先生提到凯恩斯三十年代建议的以三十种物品为货币之锚,与我建议的方法不同,施行会有困难。我建议的要点,是为锚的一篮子物品要化为任何人可以大约地在市场自由成交的物价指数。这是重点,我解释过多次了。」

这里要说的,是北京不久前公布会在二○二○年在上海推出国际金融中心。那是十一年后,他们在等什么?不明白北京的朋友怎样想。经济的发展历来千变万化,见一步走一步要反应快,要判断准。搞金融中心可不是搞北京奥运,不是要按着既定的时间表进行的。金融中心早就应该搞,而对中国来说,数千年来,最有机会达大成的时机是今天。夜长梦多,再等是劣着。让我分点说说吧。

(一)搞国际金融中心最重要的条件是没有外汇管制——即是说,外人要多少人民币皆可按市价购买,其进、出口政府一律不管。搞国际金融中心,有汇管不能搞。这里有一个传统的谬误,虽然我认为是维护某些利益团体的借口。这是有些人认为放开汇管要等到什么时机成熟云云。是大错。已故的香港财政司郭伯伟曾经对我说,二战后,香港有关当局也认为需要有汇管,放开要等时机成熟。但他们当时不知怎样管,于是不管。后来见不管的效果好,就想也不再想了。

二十年前,佛利民最执着的是中国立刻解除汇管。他对我举出人类历史无数的汇管为祸的例子。后来北京把汇管放宽了不少,但不少沙石今天还在。要是中国没有放宽汇管,不会有今天。目前看,全部放开是搞国际金融中心的先决条件。

我不要在这里指出哪些团体或机构因为人民币有汇管而获利,但要指出一点北京朋友信奉的,是神话。他们认为汇管可以阻止资金外流。其实不然。汇管可以阻止或妨碍的是生意的正常运作,要把资金搬出国外的人总有办法。几个月前美国的外交部公布的中国投资于美国金融的数字,比中国央行的估计高出一倍!

(二)像中国那么庞大而有经济实力的国家,搞国际金融中心大有可为。但要打出名堂,人民币在国际上要成为名牌,要有自己的面目,不容易。数千年来,中国货币能打出名堂的成功机会最高是今天。这是因为国际金融大乱,人民币推出去会给国际人士在保值上多了一个选择,何况炎黄子孙满布地球,给祖宗一个面子我是相当肯定的。

自由地放人民币到地球云游四方,国家赚钱,有需要时收回就赚了利息。另一方面,放人民币出去不是要在国际上取代美元或其它先进之邦的名牌货币,而是因为我在《人民币的故事》(二○○九年三月三日)指出的一个重要观点:

「目前的形势是,因为这些年落后之邦发展得非常快,先进之邦如在梦中,从汇率的角度衡量,前者与后者之间出现了一个很大的断层,连接不上了。上层之间有竞争,下层之间也有竞争,但上层与下层之间的竞争是脱了节的。北京的朋友认为可以容易地打上去,推出腾笼换鸟,失之轻浮。治安转劣,是腾笼换贼乎?回乡归故里是连笼子也换了吗?」

目前看,上述的「断层」很现实,但向前看,这断层早晚会收窄,会平服下来。因为这些年发展中国家的生产力上升得快,而先进之邦的法定最低工资高企不下,需要的过渡期会为时甚久。人民币放出去,其它落后之邦或发展中国家的货币,不直接或间接地跟着人民币走是很愚蠢的。我反对中国做什么发展中国家的一哥,也反对中国要领导世界什么的。但我肯定今天把人民币放出去,会协助发展中国家的发展,从而可以远为容易跟他们贸易而获利。

(三)这就带来另一个重点。自二○○三年起我极力反对人民币兑美元升值,同时解释过多次,这反对不是人民币兑美元的本身,而是其它发展中国家的币值跟着美元走,人民币兑美元升值,于是兑其它竞争国家的货币也升值。解除汇管,人民币自由进出,发展中国家多了一个重要的选择,情况会很不相同。

这是说,依照我解释过的,一九九七的亚洲金融风暴之后,发展中国家的币值与人民币达到了一个均衡点,成为一个层面,跟着的发展是这层面与先进之邦的币值层面出现了一个相当大的断层。如果人民币独自在国际上提升,对中国的竞争力会带来灾难性的影响。人民币有外汇管制,不放出去,亚洲的发展中国家没有选择,跟着美元走,人民币兑美元升值是劣着。但如果央行解除汇管,让人民币自由外流,聪明的发展中国家会把其币值跟着人民币走,或起码会重视与人民币汇率的调节,也会考虑以人民币作为他们的一部分外汇储备。读者要知道,任何国家都可以随时选择及调校他们的国际币值。这调校要考虑到自己的竞争力、国际贸易的利益与国民收入的实质享受。这也是汇率在市场浮动的主要功能。如果大有差池,不按经济原则处理自己的货币的国家,执政者是要下台的。

这些年我担心因为中国有汇管,人民币兑美元升值等于兑其它发展中国家的货币升值,在竞争中会中计。解除汇管,让发展中国家多了人民币的选择,他们不按经济原则处理币值,不维护自己的外贸利益,中计的就转到他们那边去。这也是说,只要人民币解除汇管,稳定着自己的货币的购买力,避开了不可以接受的通胀或通缩,美元兑人民币怎样变动中国大可不管。中国要管的是与其它发展中国家的互相得益的竞争,而如果人民币不自由放出,他们的币值老是跟着美元走,中国不能不管人民币兑美元是何价。

上述的道理不浅,但属一等的经济分析。是纯正的价格理论。纵横学问五十年,我认为除了价格理论,可取的经济学没有其它。

(四)人民币解除汇管,有机会带来另一项麻烦。以小人之心度君子之腹,四方君子可以凭炒买炒卖来扰乱人民币在国际市场的运作。机会不高,也不难处理。中国要稳定人民币对物品的购买力,而最简单的方法是用我建议过无数次的、把人民币与一篮子任何人可以在市场直接成交的物品指数为货币之锚,也即是与这篮子物品的价格指数挂钩了。肯定可行,我解释过多次,这里不再说了。人民币下了这个锚,对任何货币的汇率皆自由浮动。这样,在货币的话题上,中国是不怕任何扰乱的。

这里要说的,是如果人民币与一篮子物品为锚,其它发展中国家的币值会跟着人民币走的意向一定激增,而某程度他们选用人民币作储备也可以肯定。这些判断我乐于赌身家。

(五)也说过多次,无锚的货币制(fiat money)不可取。这一点,不少经济学者同意,只是以大国而言,他们想不出怎样把货币下一个固定的锚。十多年前跟进朱镕基的货币政策时,我霍然而悟,想出了可以用一篮子可以在市场成交的物价指数为货币之锚。

八个月来,为了跟进地球金融危机而读到不少美国行内专家的货币言论,更证实了无锚货币不可取之见。这些专家不少是老朋友,他们的学问我历来欣赏。无锚货币的困难他们当然知道,但在美国现有的经济结构下,转用我提出的下锚制不容易。欧元可以采用,而人民币采用是更容易了。

无锚货币的一个无可救药的缺点,是适当地调控货币量难于登天。这些年美国联储用上调控利率的方法,基本上是价格管制,违反了费沙的不可能错的分析,也违反了价格浮动是引导资源使用最重要的功能。我曾经指出,美国的次贷之灾的其中一个主要起因,是联储把利率辘上辘落。利息是提前消费或提前投资之价,利率应由市场决定,央行不要管,但这重要的市场利率运作,是要在人民币下了一个可以在市场运作的锚才可以安枕无忧。

我明白如果把人民币下了一个稳定的锚,让利率自由浮动,央行的调控经济的权力会大幅下降。这是正着:市场的运作一般可靠,远胜政府的左右。不是说政府不要管经济:应该管的事项多得很,但该管的不管,不该管的却干预频频,出错的机会十之八、九也。

上海搞国际金融中心,原则上是前途无限的。要放开汇管才可以搞,而央行的工作会转到另一些重要的事项去。央行还在等什么?北京的朋友还在等什么?国际金融中心是那么重要的工程,有大成可勒碑志之,北京今天的领导人为什么要把这样重要的功绩推到接班人那边去?他们为什么要胡里胡涂地把自己的名字押在新《劳动合同法》这项劣迹上?难道将来的历史怎样写对他们不重要吗?

2009-03-28

Warming?

2009-03-25

The Answer for Zhou Xiao Chuan

- 国际储备货币的币值首先应有一个稳定的基准和明确的发行规则以保证供给的有序;其次,其供给总量还可及时、灵活地根据需求的变化进行增减调节;第三,这种调节必须是超脱于任何一国的经济状况和利益

- an international reserve currency should first be anchored to a stable benchmark and issued according to a clear set of rules, therefore to ensure orderly supply; second, its supply should be flexible enough to allow timely adjustment according to the changing demand; third, such adjustments should be disconnected from economic conditions and sovereign interests of any single country. The acceptance of credit-based national currencies as major international reserve currencies, as is the case in the current system, is a rare special case in history. The crisis again calls for creative reform of the existing international monetary system towards an international reserve currency with a stable value, rule-based issuance and manageable supply, so as to achieve the objective of safeguarding global economic and financial stability.

- 超主权储备货币的主张虽然由来以久,但至今没有实质性进展。上世纪四十年代凯恩斯就曾提出采用30种有代表性的商品作为定值基础建立国际货币单位“Bancor”的设想,遗憾的是未能实施

- Though the super-sovereign reserve currency has long since been proposed, yet no substantive progress has been achieved to date. Back in the 1940s, Keynes had already proposed to introduce an international currency unit named "Bancor", based on the value of 30 representative commodities. Unfortunately, the proposal was not accepted.

- 超主权储备货币不仅克服了主权信用货币的内在风险,也为调节全球流动性提供了可能。由一个全球性机构管理的国际储备货币将使全球流动性的创造和调控成为可能,当一国主权货币不再做为全球贸易的尺度和参照基准时,该国汇率政策对失衡的调节效果会大大增强。这些能极大地降低未来危机发生的风险、增强危机处理的能力

- A super-sovereign reserve currency not only eliminates the inherent risks of credit-based sovereign currency, but also makes it possible to manage global liquidity. A super-sovereign reserve currency managed by a global institution could be used to both create and control the global liquidity. And when a country's currency is no longer used as the yardstick for global trade and as the benchmark for other currencies, the exchange rate policy of the country would be far more effective in adjusting economic imbalances. This will significantly reduce the risks of a future crisis and enhance crisis management capability.

- 改革应从大处着眼,小处着手,循序渐进,寻求共赢

- he reform should be guided by a grand vision and begin with specific deliverables. It should be a gradual process that yields win-win results for all

- Zhou said the proposed new currency also should be used for trade, investment, pricing commodities and corporate bookkeeping.

- "A super-sovereign reserve currency managed by a global institution could be used to both create and control global liquidity," Zhou wrote. "This will significantly reduce the risks of a future crisis and enhance crisis management capability." Zhou also called for changing how SDRs are valued. Currently, they are based on the value of four currencies — the dollar, euro, yen and British pound. "The basket of currencies forming the basis for SDR valuation should be expanded to include currencies of all major economies," Zhou wrote. "The allocation of the SDR can be shifted from a purely calculation-based system to one backed by real assets, such as a reserve pool, to further boost market confidence in its value."

- Mr Zhou’s proposal is China’s way of making clear that it is worried that the Fed’s response to the crisis—printing loads of money—will hurt the dollar and hence the value of China’s huge foreign reserves, of which around two-thirds are in dollars.